□画像が登録されている場合、画像クリックすると拡大表示されます。

□投稿や削除をするときは、画面左上の「管理」をクリックし、パスワードを登録して編集画面に遷移してください。

1画面で5文書登録できます。1文書に画像を3枚登録できます。

「おう 邪魔するでえー。 いたか おしぐれ、水戸からうまく逃げ切れたみてーだなあ。 若けーころのオメの単独100キロ逃げは今でも語り草だかんなあー。 がっはっはー」

入ってきたのは銭形の親分だった。

左手に一升瓶をさげているが右手はコートのポケットに入れたままだ。 ワルサーPPKの引き金に指を掛けているのだろうか、小屋の内部をぐるーり見渡してストーブで乾かしていた雪かき用のスコップを隅のほうに足で押しやった。

さすがはインターポールの鬼うつぼ警部である。 さりげなく得物となりそうなものを排除する動きに無駄がない。

このあたりの所作はデンゼル・ワシントンの刑事もの映画で勉強したに違いないが左手の一升瓶は高倉健さん風だ。 こちらもそうとう練習したのだろう。

「これは親分さん よー来なすった。 んで? 助手のワトソンの旦那は一緒でねーんでがすか」

「うむ 彼はトーキョーホリデイだ。 雷門で日本文化の神髄を吸収しておる。

朝いちで浅草まで送ってな、ワシは東武特急の日光行きロマンスカー・スペーシア号で栃木に来たんじゃ。 エアラインはエコノミー指定のワシらだが、地上トレインなら本部にゃわからん。

電車の切符は英文でねえからなあ。 がっはっはー。

おととし インドから乗ったオリエント特急インディラ号は凄かったぞ。 1両に2室のスイートルームでな、天蓋付きのベッドは紫檀製 床は本物のペルシャ絨毯の上にベンガル虎の敷物が敷いてあった。

象の群れが線路を横断するときは手前で止まって待つんだ。

そのせいでワシらがイースタンブルーに到着したころパンサー一味はウエストミンスターでひと仕事終えた後じゃったがのう。 がっはっはー」

「あのー 親分さん。 その紫檀の天蓋付きでワトソン氏と一緒に寝たの?」

「あほ抜かせ、ヤツはメイド用の簡易ベッドで通路のデッキじゃ。 マラリア蚊よけのスプレーはかけてやったから上司の務めは果たしたぞ。 じゃが朝になったら足元にでっけーインドコブラがいたそうだ」

「ははぁーん 分ったでー 親分。 そこでワトソン氏はこう叫んだ。

『やい でかコブラぁー 聞いて驚けよー。 オラのボスはなあ、地中海の 鬼うつぼ と異名をとる本物のデカだぞー。

毒の強さとネチッコさでインターポール最強デカと言われているんだ。 おまけにワルサー撃ちの名手でもあらせられる。 鬼のうつぼ様が起きて来ねーうちに あっちさ行げー』

「おい おしぐれ。 オメがただの でほらく かたりだけでねぐ、真のドキュメント作家だとゆーことがよーぐわがったぞ。 てーした洞察力でねーが。 その通りコブラは蜷局 (とぐろ) をほどいて逃げて行ったそうだ。

ワトソンの代りに助手に雇いたいくらいの有能さだがオメのペテン歴はインターポール・ネットに広く流れてっから無理だなあ」

「おやびーん 勘弁してーな。 諏訪湖の梅花藻で寒天を作ったナ〇〇ワ事件はもう時効でしょうー。 それにあの寒天培養地のチカラでIP細胞だって出来たんでっせ、社会に貢献しとるんやー」

「そーはいかん。 あの事件で実刑に服したナ〇〇ワ某は替え玉だ、ホンボシのナ*タ何某を挙げるまではファイルを閉じることはない。 これは事務総長シュワネッガー氏の鉄の方針だ。

なんだ 暗い顔すんな。 オメはナ*タ何某による教唆を受けての従犯ということになっとる、犯意は極めて薄いとワシが記入しておいた。 ポールの本部で事情を聞かれても5分で釈放だ。

その後は地中海さ行ってビキニ美女とムール貝三昧だっぺやー。 公費で欧州さ行けるんだぞ、しかも公務護送だからビジネスクラスだ。 パリまでの片道だけ手錠は我慢しろ。

ワシな、オメがインターポールまでつき合ってくれれば初めてビジネスに乗れるんだあ。 その相談に来たんだよー。

日本まで追って来たパンサー一味の峰アヤコには水戸で逃げられちまったでな、手ぶらで帰れめーよう。 わかっぺー。

ほれ みやげの酒っこど水戸の涸沼で獲った貽貝だあ。

鍋かフライパン貸せ、ストーブで貽貝の酒蒸しを作って一杯やっぺー」

銭形の親分がコートの右ポケットから取り出したのはワルサーPPKではなく、意外にもコンビニの袋いっぱいの貽貝 (イガイ) だった。

公務出張中ということではあるが本日は日曜日だからまあいいか。

「あれーっ おしぐれ そごにいっぺー積んであるピンク色の袋はなんだあ。 まさかおめえ、ピンクパンサーの側に寝返ったんじゃーあんめーなあ。 なかは何だ? 金塊か!」

親分 右手をコートのふところに入れる。 今度こそワルサーを出そうという仕草であるが練習が足りないとみえゴソゴソとカッコ悪い。

「違うよ 銭形の、はやまるな。 こりゃー チョコレートだ。 昨日はバレンタインデイだったっぺよ。 町内をひと回りしただけで こーんなに貰ったんだ。

貽貝の酒蒸しが出来るまでコレで一杯始めましょーや。 つまみになりそうなモノも貰ったでよー」

「おお そうか それは済まんなあ。 んで つまみってドレ?」

「コレ、タイランドで買ったという 「KUNNA」 。 何と読むのか解からない」

黄色いパッケージは全部タイ語のようだが、一部に小さく 変な中国語と日本語で 「芒果干」 (特軟) ドライマンゴー (柔らかい式) と書いてある。

柔らかい式 という日本語教室では赤点を貰いそうな記述が泣かせる。 しかし表現としては合格点だ。

少年僧のおしぐれさんがこの地域を通りかかった50年以上前のタイ国境付近は、隣国でカンボジア内戦のころだったから可搬式ロケット砲を担いだポル・ポト軍が横暴を極めていてバナナの樹もマンゴーの畑も燃えて無くなっていた。

燃え残っていたのは泥川に接したマングローブの林だけ、少年僧はそのタコの足に似た根っこの間に胸まで泥に浸かって隠れながらガンダーラへの道を急いだのだった。

もはやマンゴーはあの県知事の宮崎県産しかないと思っていたが、平和の戻ったタイランドでは見事に復活をとげたようで喜ばしい。

さっそくその 「干しマンゴー」 と銭形警部のさげてきた日本酒で酒盛りを始めた。 まだ朝の10時である。

このふたりは自称ワールドワイドだから時差など どーってことない体質なのだ。 10時だろうが9時だろうが、こと酒盛りに関しては問題ないのである。

「干しマンゴーってよう、秋田の 「いぶりがっこ」 に見た目はよーけ似ておるが、塩味でねぐ 思いのほか甘いんだなあ。 バレンタインだからまあいいか。

んで、 どーんな年増の姐さんから貰ったんだあ?」

「なんで年増だとわかったの?」

「そりゃ オメー、 干しマンゴー だでよう」

「そーなのよねー ご亭主が定年までタイ駐在らしいんだ。 まだ数年帰ってこない」

「おい おしぐれ、オメ お返しは考えてあるんだろうな」

「お返しって?」

「ホワイトディだあ、 3月だあ。 お返しは決まってっぺやー。 干しシイタケ だっぺよ。 元手なしで用意できるべー。 がっはっはー」

「親分! お言葉ですがねえ。 干しマツタケ と言って欲しーなあー。 ぷんぷん」

「それ 黒トリュフとどっちが偉いんだあ? がっはっはー」

洋の東西を問わず酒のみは、こーゆーハナシで文化交流をするのである。

「ところで銭形の親分、例の事件のホンボシですがね。 来週末に仙台へ行くって情報がありまっせ。 上越新幹線から大宮で東北新幹線に乗り換えるから埼玉県内で確保できる可能性があります。

出向元の埼玉県警に錦を掲げて帰れますねえ」

「なぬ! オメ その情報 いくらだ? 何時のはやぶさに乗る。 やつは何人のゴリラを連れている?

もっと飲め、貽貝も食え。 貽貝をマンゴー巻きにして食え。 意外に美味いぞ。

そーだ、やつを逮捕したらインターポールまでの送致は檻に入れてワトソンの護衛で輸送機で送るが、オメの護送は手錠無しでエールフランスのファーストクラスにしてやってもええど、 どうだ」

「親分さん、ボクは酔うとひとり言をいう癖がありましてねえ。

彼はお忍びの女連れだからふたりだけです。 ところがその女というのがくせもので、戸隠の女忍者の手裏剣使いなんだなあ」

「ぬぬ ホームでの捕り物は旅行客に迷惑がかかるっちゅーわけか。 座席に座ったところを大人数でのしかかって押し潰す作戦がええな。 やつ以外の指定席は始発から全部押さえてしまおう。

おーい ワトソン、 しまった あいつは雷門に置いてきた。

「大宮の東北新幹線ホーム東京寄りトイレからは階段を上がってくる人物が全部見えるけれど階段からは見えない。 ホンボシはすでに老眼だから警官の制服と駅員の制服の見分けはいい加減です。 でも火薬の匂いや手錠の音には敏感だから50人の機動隊はトイレの大のほうで水を流しながら音と匂いをカムフラージュするといい。

「ふん ふん そーか、オメ頭いいなあ。 やつはそんなに大物になっていたか。 埼玉県警総力戦で掛からんといかんな。 爆発物処理班も出動させよう。 何時のはやぶさの何号車だ? はやく言え」

「ボクはフランスの地中海よりイタリア海のほうがいいなあ」

「おお どこでもええど。 シチリア島にも行こけ。 じゃから何時の何号だあー? このやろー 吐けー、いや飲めー」

まだ朝の10時ですよ。 まったく困ったものです。

ホンボシさん、 仙台行きは新幹線をやめて新品スノータイヤを付けたベンツの6輪駆動車に変更したほうがよさそうですなあ。

埼玉県をかすめるときは速度を落としてはなりません。 跨道橋の下を通過するときはサングラスをかけて顔を隠し、福島に入るまではサービスエリアに寄ってもいけませんよ。

だから前夜はビールをやめ、当日も朝のお茶など飲んではなりません。

おもらしパンツは穿いていたほうがよいでしょうね。

ええ いつものより大容量のをね。

写真が問題の 「干しマンゴー」 です。 いぶりがっこ みたいなシワシワのがソレ。

当たり前といえばそーかも知れませんが 干しマツタケ の画像はありません。 水にひたして戻してもシイタケのままでした。

< 後編 2 >

「意外に思われるかもしれないけれど」

こーゆー書き出しには不安がございました。

「おめはいつだってイガイだっぺよ。 いまさら驚かねーよ」

そー来ると思っていたら、やっぱり その通りになった。 相手が悪かった、茨城出身のひとだった。

「えーが おしぐれ。 きょうはオラが驚かしてやるずらに、よっくと聞けしー」

ん 山梨のひとだったかな?

「イガイは茨城水戸の涸沼 (ひぬま) にひっそりと生息しとる浅黒い二枚貝のことだっぺー。 地元ではバカ貝っちゅーて 役に立たんことではおめと同じだが、バカ貝のほうが何倍も偉いのはぴったり口を閉じて喋らねーことだ。

『日本魚貝大全』 によれば貽貝 (いがい) と書く海性の貝だけんど涸沼は汽水湖だから蜆貝 (シジミ) と一緒に繁殖しておっても不思議ではねえ。

シジミの5倍ほどの大きさで砂地を移動するときは北海ホタテみてーに水を吹いて跳ぶんだ。 水面に浮いて片貝を開いてな、風を受けて走る姿は霞ヶ浦の帆引き船の原型と言われてんだあ。

貽貝っちゅうのはな、おめの好きなイタリア地中海風に言ったればムール貝のことだな。 それも最高級と言われる紫ムール貝だっぺや。 中世ローマ時代のヨーロッパでは王侯貴族以外の下々のモンがこっそり食ったれば、即刻首が跳ぶっちゅーほどの高級食材だった。 今でもそーだっぺー」

「はあ ‥ ヴァチカン出入り自由のワタクシでも ‥ 近ごろでは滅多に ‥ 」

「近世になっても 紫ムールの貝殻で作ったボタンをシャツに付けられたのは皇帝ナポレオンだけだったんだぞ。

わが日本においては徳川様の羽織の紐を紫に染める顔料になっておった。 プレミアム バイオレットブルーというやつじゃ。

藍染は庶民の代表 大工 (でーく) の印半纏 (しるしばんてん) にも使われたが、プレミアム貽貝染めは高貴のお方専用なんだ。 こーゆーのは洋の東西を問わず同じなんじゃなあ。

貽貝をバカ貝とあえて賤称で呼ぶのは一般庶民を遠ざけるための政権の策謀だった。 それが幸いしてか水戸の涸沼には昔からうじゃうじゃおってな、実は食用にもなる。

牡蠣に似た食感だが牡蠣ほどは大きくねえから食うのは面倒臭えがも知んねえ。

今では誰が採ってもええんじゃが、水戸は昔から豊かじゃったで誰も徳川様のものを採ってまで食おうとはしねがった。 昭和の戦中戦後の苦しいときにでもだ。 どーだ 水戸市民の端正さには驚いたっぺー。

これをして水戸徳川家 三徳のうちの一つというんじゃ」

「あのー ほんとにムール貝なんですかあ?」

「黙れ だまれ! わが生国を愚弄いたさば即刻逮捕いたすぞ。 インターポールの銭形さまは水戸の生まれなんじゃー。 素直に驚けえーっ」

「はい 驚嘆的 驚きです。 水戸市民の端正さは諏訪湖の梅花藻でテングサを増量した中澤寒天事件とはエライ違いでございます」

「よーし 素直でよろしい。 あの事件はナ〇〇ワ某が自首して決着したことになっておるが、真の首謀者ナ*タ何某は今だ信州山地に潜伏して悪さを企んでおるというじゃーねーが。 あーん。

一味はみーんなアタマに 『ナ』 がつく ナーマフィアで、ナマケ者の上に遺伝的ペテン師の血盟団じゃあー。 えーが、 インターポールの調査能力を甘く見るんでねーよ」

「へへー 恐れ入りましたでございます、銭形の親分。 んでもって意外な貽貝の続きのほうは?」

「うむ、現在の涸沼はな水戸偕楽園を含む国定公園の一部となった。 国定公園じゃから草木一本採ってはならん。 盗賊一味のおめでも分るべや。 ん?

そこでじゃ、涸沼には市街の排水も流れ込むので貽貝は食用には適さん、とゆーことになっておって誰も獲らんのじゃ。 もったいないハナシだ。

ワシはな、フランスポール赴任時代には薄給でエスカルゴも食えんかった。 日本に戻ったら理由をつけて水戸に出張し貽貝を腹いっぱい食べてみたいと楽しみにしておったんじゃ。

埼玉県警のインターポール出向手当にはムール貝の項目がないんじゃよ。 現地事情を考慮するっちゅう項目は必須だよなあー。

オホン そーゆーことはともかくじゃ。 貽貝の貽という字にワシは注目しとる。 これはある生きものの母貝なんじゃな。 なんだと思うがや」

「親分! 真珠でやんしょ? 地中海のムラサキパール。 和名 ミキモト」

「バーカ それはシャコやないけ、寿司屋のシャコ貝に真珠が入っているか バカタレ」

「もしもし 警部さん、真珠の母貝はアコヤ貝ですわよ。 それに貽貝に卵を産み付ける魚はあなたによく似た虎魚でしょう。 バカ言ってないで埼玉県警へお帰りなさいよ。

ついでに教えてあげるとシャコは貝でなく海老でもなく、ゴカイの仲間よ。 茨城の寒浜生まれのくせに誤解も甚だしいわねえ。 埼玉が長いから?」

「おお そーゆー おめえは峰アコヤ、いや違った峰アヤコ。

ワシを虎魚似とは よう言うたわ、その通りじゃ 逃がさんぞー 今度こそ覚悟せい。 残らずパンサー一味を逮捕してやる。 ボスの峰不二子と雪子はどごさにいる?

助手のワトソン! 何をしておる、埼玉県警を呼べーっ。 あにーっ! ここは栃木だから何かと問題が ‥ ってか。 ううーむ EUのようなワケにはいかんなあ。

「あのー 銭形の親分、醜い虎魚ってなんですの?」

「なんだ おめ、まだいたのか。

虎魚とはウツボのことじゃ。 醜い なーんて形容詞は誰が言ったー。

おめが? バカタレめ。

オッホン。 地中海の虎ウツボことインターポールのまむし いや星、銭形平蔵さまがピンクパンサーの峰アヤコを追ってはるばる日本まで来たんじゃ。 ワールドワイドの公務執行中であーる。

おめはオラの意外な高説に触れただけでも光栄と思え。

わがったら帰れ、こごさにいだら埼玉栃木連合ポリスに逮捕されっから さっさと諏訪湖に帰れー」

「ホホホ 警部さん、あたしのお尻を追ってダマされたわねえ。 姐さんたちなら今ごろパリからロンドンよ。

明日はツール・ド・フランスの最終日でしょう、パリ凱旋門の貴賓席に女王様がお見えになるそうよ」

「しまった、やつらの狙いはバッキンガムの秘宝にあったか。 女王様のパリ滞在でロンドン警視庁の警備が手薄になるツールのゴール日に宮殿侵略を企んでおったかあー。

いかん、おらはポールのユーロ本部にワルサーPPKを置いてきてしまった。 日本は銃器の持ち込み禁止だからなあ。

こらー 助手のワトソン。 敵方の峰アヤコといちゃいちゃしてるんでねーだ。 胸をタイホしたり、そーゆーのは公務執行法の乱用だぞー うらやましくもあるが ‥ 。

急いでBOACのスコットランドヤード行きを手配してタクシーを呼べー。 空港さ行くぞー。 間違えるなあー ナポリでねーぞおー。 ナリタだあー。

あにー! プレミアムクラスでいいですかー? だとー。 ばかやろー おらだぢはヒラの国際公務員だぞ、エコノミーに決まってっぺー」

意外なことに、ここまでの展開は本文には関係が薄く、本当の意外なこととはここからなのです。

スポーツバイク専門店で完成車を買ったときペダルは付いてきません。

初めてのお客は意外な展開に面食らうことになります。

「そーゆうの 完成車と呼ぶのは どーだんべが」

「水戸まで乗って帰れぬではござらぬか、拙者 馬と従者は先に帰してしまったぞ」

との ご感想もございましょう。

ですが、

「ペダルは別売りとなっているセットほど専門性の高い高級スポーツバイクというワケでございますよ。 上客さま」

となぐさめると大方のお客はニッコリするのだから日本人というのはよいひとが多い。

”本格高級スポーツバイク” は自転車本体価格の他にペダルの購入費がかかるのです。

その狡猾なシカケを暴露してやろうというのが 後編 2 のねらいですが、銭形警部が絡むとハナシが一層やっかいになるので帰ってもらいました。

目の前のキラキラ自転車に気持ちが奪われている間に勧められるままペダルを買うと、さらに必ず勧められるものがあります。 保険です。

交通傷害 加害 受傷・車体盗難補償・対損害補償・故障時救援保証・どさくさ紛れにショップメンバーズカードなど勧められます。 少し性格は違いますが警察への防犯登録もあります。

気分よく全部契約するとけっこうな額になります。

その額は自転車に乗って帰る途中のコンビニでワインを1本買って逆さまに背中に突っ込んで家に戻ったら、妻とささやかな納車祝賀の宴を催すつもりだった予算とだいたい同じ。

それが高いか安いかは新オーナーの心意気次第でございますが、ワインなし第3ビールとサラダだけ祝宴になったことで妻がこの自転車を嫌いになるきっかけには十分なりますから、コトは深刻です。

知っておいて損はない、これらの保険はすべて拒否できるのです。 すべて任意のかけ捨てで更新時の無事故特典もありません。

警察登録も拒否できます。 ママチャリならともかく ”本格高級” は銀行強盗の逃走用などには使われません、目立ち過ぎるからというより前カゴがないからです。

それとこの手のバイクは盗られたら最後、けっして戻ってきませんから登録しておいても役には立たないうえにあの黄色くてデカいステッカーはダサイでしょうや。 貼ってあるだけで遅そう。

自転車保険はあなたが所有する乗用自動車保険に付帯している ”自転車・ミニバイクの使用運転に関わる損害補償” の項目をよく読んで、もし不足を感じるのであれば相手方を補償する部分だけを主眼とした自転車保険をauで新たに契約すると、年間600円程度で1億円補償が約束されます。 そのような保険を選んで1件契約をしておけばよいでしょう。

おしぐれさんの例を紹介すると無保険です。

「そんなん 紹介になるかい、 あほー」

そうなのです、あほーなのですが、おしぐれさんは一般公道を走らないので保険に入れないのです。 遊水地内の自転車道や土手のサイクルロードは保険対象の ”道路” ではなく ”JR駅構内” と同じ扱いとなり旅行保険の範ちゅうになる。 と保険会社のひとから聞いて以来保険契約をやめました。

駅構内および列車内での自転車は袋に入れた手荷物の扱いです、手荷物にライダーが乗って走ることってないでしょう。 よって自転車事故は起こらないから保険も存在しない。

年間600円の自転車保険も道路外走行のおしぐれさんには適用されないという訳です。

ライトとベルの装着されていない自転車が一般公道とはいえない場所で起こした事故は交通事故でなくただの不幸な出来事だから、保険は 「ご愁傷さま」 としか言ってくれません。

たまに出場するサイクルイベントの際は主催者がau保険と談判して特別契約の1日保険をかけてくれます。

それが公道使用ならライトとベルの装着が義務づけとなり出走前車検がありますから、小さいのをゴムバンドで付けて行きます。 もちろん適合品です。

泥よけ・スタンドはローカルイベントなら問題視しないことが多いですが、事前に取り外しが推奨されます。 バックミラーや前カゴ、子供乗せキャリアなど付けていたら断られます。

これ、よーく考えれば、怪我の原因は 泥よけ ・ スタンド ・ ミラー ・ 前カゴ ・ キャリアだ。 と言っている。

それら怪我の元となる構造体を持たないロードバイクで転んだとき、受け身を知っているライダーなら膝とひじに擦過傷を負うことはあっても重傷となることはめったにない。

転んだまま滑って行って自動車に轢かれなければね。

ママチャリ事故は前述の取り付け装置が厄して指や足を挟んでしまうことが圧倒的に多い。

手袋なしでスカートでサンダル履き、帽子も被らず子供乗せ、傘さしでスマホしながらなんて曲芸乗りですわ。 目撃する事故形態はみんなそうじゃないですか。

そしてそれらの自転車は決まってタイヤ空気圧とサドルが低すぎる。

サドルを上げてタイヤのエア圧を指で押して凹まないまで高めれば、出会いがしらの衝突なんか7割減りますよ。 とっさの身の躱しがまるで違います。

警察でも白バイ乗りならこのことをよく知っている。 でも白バイ乗りは基本的にそーゆーことの発言をしない性格の人物が多いとみえ、県警本部長が白バイ隊出身だった例はない。

市民への安全啓発の発言をしないから出世しないのか、白バイに定年まで乗っていたいから出世しないようにしているのか白バイ乗りの本心は分りません。

銭形半蔵 永世警部はなぜ降格されないのか? これもまた分りませんが、気合が満ちていればいいのでしょう。

おしぐれさんは、基本的には自動車の入って来ることのない河川の土手の ”道路” で気合いの鬼に変身していてもこれまで大きな怪我はありません。

その秘訣は上手な転び方にもありますが、橋の架かっているところにアンダーパスがなく一時的に上の道路を渡るときは降りて押す、あるいは担ぐ、して横断しています。

何十倍もの重量の自動車がブンブンしているほんまもんの道路をたったひとりで自転車に乗ったまま横断するなどというスーパーな度量はワシにはない。 恥ずかしながらそのように自覚しています。

ジャージの派手派手さとは不釣り合いなほど慎重に自動車とは関わり合わないようにしています。 まだしばらくは土手のロードで内弁慶の赤鬼になったり青鬼になったりできるでしょう。

鬼といえば節分は2月3日です。 それまでに 「速暖編」 を終えないと春になってシューズカバーの出番がなくなってしまう。

えーっと、前編ではペダルのハナシまででしたね。

コレ、輸入代理店が陸揚げ直前の貨物船の中で外してしまい、それを別ルートに乗せて転売しているということではなく出荷国を出るときからペダルは別なんです。

「そんなんあるかい、プリウスHV が輸出船 日本丸 に積載されるニュースを見でもスペアタイヤは付いとるでねーがや。

はーん、おめ フランスギャング映画の誰がに似でいるど思ったら、国際手配されどるペダル マフィアのニッポン忍者だなあー。

マルセイユの港で忍者ウエアの袖口に隠したペダルレンチを巧妙に使い、こそーっと外して あらーん・ドロンするっちゅうでねーが。 石膏で採ったワラジの足型が公開されでるだ。

おめ、 おらさど ここで会ったが百年目っちゅうやつだっぺ。 もう逃げられねーど。

なに おらが? おらはなあ、えーが 聞いて驚くでねーぞ。 あのインターポールの旗の上に燦然と輝く星、銭形半蔵さまであーる。 おとなしく縛につけばよし さもなくば、 幻の名銃といわれて久しいワルサーPPKの硝煙の錆びにしてくれるわ。 抜く手は見せぬぞ がははー」

「あのー 銭形の親分さん。 ロンドンへ行ったのでは? それよりインターポールのポールって、旗を掲揚するポールのことだったんですか?」

インターポールがそーゆー意味っだとは新説だが、ポールいやペダルは仏のマルセイユ港でも 伊のナポリ港でも 台湾の基隆自由貿易港でも付いていない。

その理由や意味は本編を読み進むにつれ明らかとなりましょう。

本格高級スポーツバイクにスタンドや泥よけ、ベル ライトもないことくらいは知っているひとでも、ペダルがセットに含まれないことは店主が説明するまで知らないことが多い。

各車のカタログにはハイスペックのペダルが取りついた状態で全体写真が飾られているので、これは異なことに違いない。

近年経産省の指導でペダルは撮影用のものである旨の記述が義務付けられました。 ただし文字は極めて小さく背景の色に融け込んでいて、よほどの注意がないと気付きません。

そのようにページをデザインするのがカタログデザイナーの腕だとする風潮があります。

経産省が強く指導すべきは、その風潮の是正ではなかろうか。

新車を受け取りに早朝よりご来店のお客は、ペダルはビニール袋に入ってどこかに結びつけてあると思ってキョロキョロしている。

フレームを収める箱の横幅を狭くして輸送費を低減させるためペダルとハンドルは外して梱包されている。 そう思うのは自然であろう、空き箱はどこにあるのか? もう処分されたのか?

お店で納車時説明が始まる直前のこの光景をたまたま立ち寄ったショップで目撃したら、それは幸運なことだから黙ってしばらく眺めて見るとよい。

ここで店長がどーゆー応対をするかでそのショップの経営路線というか コンセプトというか 店舗レベルと言おうか、つまり店長の 精神性 が一発で判るからである。

「〇〇さま お待たせをいたしました。 本日は大安吉日 納車の好々日でございます。 誠におめでとうございます。

末永くご愛用いただくため 不肖わたくし店長団吉、これより取扱いのご説明と各可動部分の体格合わせをさせていただきます。 まずはこちらにお掛けいただいてペダルの相談でございます。

おーい おっかー 〇〇さまにおコーヒーじゃー。 まで おっかー 自販機のでねーど、ブルックスの特上をお出ししろー」

お客は時代がかった店長のあいさつにいささか驚きながらも、懸念のペダルの話しが出てきたので安堵の表情を浮かべて丸テーブルのパイプ椅子に腰かける。

「ひと昔前でございましたら お神酒でございますが時代が時代でございますでねえ。 コーヒーとスルメと清め塩の三点セットでお祝いするんでございますよー」

自転車ショップの店内にあるテーブルというものは丸テーブルと相場が決まっていて、後編 1 のデパートのスポーツシューズ売り場でもそうだった。

これはただでさえ狭い店内に角テーブルを置くと商品の自転車をぶつけて傷をつけやすい。 そこで丸テーブルの天板にはゴムのコーナーガードが付けられて万一おコーヒーのカップを倒してもテーブル端でストップする。

さらに、高価なセラミックベアリングの玉っこなどを万一手が震えてこぼしても床に落ちて行方不明になることがない。

またパイプ椅子は片付けが至極簡単である。 等々のしかるべき理由によるものなのだ。

ベアリングの玉っこは一度落としたら年末大掃除までは出て来ないから、絶対に落としてはならない貴重品なわけで、ここ数年大掃除を簡略化しているおしぐれ工房などでは玉っこが最低でも3個、どこかの隅っこに眠っているはずである。

店主、最近どういうものか手が震えるのである。 ゴムのコーナーガード、赤ちゃんのけが防止用に Amazon で1,090円、欲しい。

それはともかく、〇〇さまにお薦めのペダル選択から入っていただく団吉店長の方針は極めて正しい。

通常 完成車を買うときのお客心情というものは、予算の上限いっぱいいっぱいまで気張って購入モデルのグレードを決める。 納車の当日は嬉しくって会社に行く日と同じ時刻に家を出た。

「今日は部長の新築引っ越しでな、手伝いに行くんだからワイシャツはいらない、ジャージと運動靴でいい。 防災ヘルメットも持って行くから出してくれ。

んー ヘルメットか? 部長がな、東京の大学に入って乗らなくなった息子さんの自転車を貰ってくれないかという話しもあってなあ、アハ アハ」

〇〇さん、なかなかの知恵者ですが奥さまにはバレると思いますよー。 女性には、タダでもらってきたモノと買ってきたモノとの微妙な違いを嗅覚で的確に見分ける能力があるのです。

奥さまのその超能力については、おしぐれさんや団〇屋さんくらいの年齢になるまで男は気付かない。

「あーっ あのときのアレはとうにバレていたのか」

何十年も経ってわかるのです。 でも 「かあちゃん ごめんね」 が死ぬまで言えないのだ。

それはよーくわかっているから時々ひとりのときにセリフの練習はしている。 死ぬとき一回こっきりなので、うまく出来なくても かあちゃんごめんね。

知り合いのNさんなどは数年前にさる出来事で一度生き返っているが、そのとき言い損なっているのだからしっかり練習を積んでいただきたいものである。

んでもって、予算いっぱいで買ったキラキラの自転車を目の前にして気分が最高ハイの〇〇さまにつけ込んで、馬鹿高いLook社製のカーボンペダルをクレジット リボ払いでさらに売りつけようとする店長なら、あなたも早々にこの店を立ち去るがよい。

〇〇さまの恰好をよっく観察してみなはれ、ネズミ色の上下ジャージにかかとの斜めに減ったノーブランドの運動靴でっせ。 靴下はゴムが伸びて足首まで下がっている。

それでも、ジャージズボンの裾は細く絞ってあるタイプだ。 〇〇さまだって そりゃー それなりの覚悟の見参であることが判る。

こんなええお客さんにカーボンペダルを買わせてどないするんじゃー。 それに合わせるLookシューズ分のお金などどこから出るねんちゃー。

「〇〇さま、自転車には馴れが必要でございます。 50キロメートルを休まず2時間で走れるようになるまでは、平たい通学ペダルに運動靴で乗ってくださりませ。

ヴィンディングペダルは第一段階を無事ご卒業あそばしてからでございますです。

なあーに、 秋口には 「親爺ぃー 100キロやったでえー なんとサブ フォーじゃー」 と飛び込んで来なさる。 そーしたら いよいよヴィンディングペダルとシューズでございます。

ここに当店より心ばかりのプレゼント ”平ペ” と お尻パッドの付いた ”インナーパンツ” がご用意してございます。 パンツサイズはXLでよろしございますな。

ささ、奥の部屋でパンツを穿き替えて、はい 靴は運動靴でOKです。

紐をしっかり結んだら端が絡まないように紐通しに二重に回して、こちらのサイジング マシーンに跨ってくださいませ。 別名 トロイの木馬 と申します。

〇〇さまのそっちこっちの寸法をとって新車に移すんでございますよー。 最適かつ快適なポジションが出るまでは何回でもやらせていただきますでねえー、毎週でも来てくだすってええだよー。

10キロ乗れるようになったら腹が凹んでポジションも変わりますでねえ。 ペダルも滑り止めのスパイクピン付きになります。 はい もう用意してますですよー。 見たいですかあー」

おしぐれさんは胸が熱くなって黙ってそっと店を出た。 手の中に小物商品を握っていたからそっと出たのではない。 涙が出そうになったから表に出て目を拭いたコブシを開いたら、たまたまパンク糊が入っていただけだ。 来週返すわい、ばかたれ。

自転車メーカーではペダルを作っていないのです。

もっというと自転車メーカーはフレーム周りだけしか作っていない。

そのフレームに怪しげな尾鼻をを付けて自転車の恰好に仕立て、自社ブランドの自転車として世界中に送り出している巨大な自転車マフィアが台湾を拠点にしてじつは存在するのです。

このマフィアが無くなれば、世界中の自転車はもっと自由にもっと安くなる。

このことをネットで披露するからには命の危険を承知せねばならない。

おしぐれさんは報復のテロルの危険を冒して書いている。 冬用シューズカバーのレビューだと思っていた読者諸氏は成り行きの重大さ 恐ろしさに思わず背後をふり返ったに違いない。

そら 違いますがな、殺気を感じた思うたんは奥方さまの愛猫やあらしませんか。 あんた なにか隠してますやろ。 猫の首輪に録音機など付いてませんか?

自転車フレーム メーカーの生産ラインで最終検査を出ると、すぐ先にあるマフィア傍系会社の軒下でブレーキやハンドルやホイールなどを取りつけて自転車らしくなってきますが、それらの部品はそのメーカーの製品とは限らない。

日本向けの場合はシマノというサプライヤーの製品が取り付けられることが多いのですが、それらはもちろんアジア各地で組み立てられたものです。

グレードはピンからキリまであって、ピンなら100万円の自転車 キリなら2万円の自転車になります。

それでもペダルだけは付いてこない。 付けて欲しいと頼めば日本国内の最終販売店で付けてくれますが、黙っていれば左右で200円もしない幼児用みたいな黄色いプラスチックのが付けられます。

それは、自転車を受け取ったあと自宅まで乗って帰るためのペダルです。 スニーカーで乗れます。 クランクへの取り付けネジは万国共通ピッタリ合うのです。

前に自転車は ”国際互換性のかがみ” だと書いたことがあります。

フレーム1本あれば世界各地のパーツメーカーの秀作機材を集めてオリジナルの自転車が組み立てられ、ネットに公開すれば飛ぶように売れます。 ただし前出のマフィアに目をつけられないよう気をつけねばなりません。

オリジナル ビルドが可能なのはネジ間距離 ネジ穴サイズ ベアリングの嵌合方式 ギヤの規格 ハンドル太さの径まで用途用途のパーツ規格がみんな同じだからです。

規格は同じですが味は全部違います、ピンからキリの味です。 組んで乗ってみるまで分らない味です。 だからオリジナルといえるのです。

万人に愛される絶妙の組み合わせが出来たなら、そのレシピ表だけ売ってもおしぐれさんレベルの生活費ならしばらく食っていけるでしょう。

万人というのはそれぞれ異なりますから1万枚のレシピとなりますね。 1枚1,500円ならおしぐれさんの生活レベルは格段に向上するでしょう。

自動車ではこうはいきません。 同じメーカー系列でもマーチにGTRの動力系を簡単な工具で移植することは出来ませんでしょうや。

自転車は出来るのです。 おしぐれさんのコルナ号だって来日中の元ツールチャンピオン、グレッグ・レモン氏が乗ればあっという間に地平の彼方まで行ってしまいます。

自転車を返してもらったら、サドルを下げて ハンドルを上げて クランクを短いものに戻せばおしぐれさんにだって地平の近くまでは行けるのです、あっという間か一日がかりかどうかは別の問題です。

25年前まではペダルも国際標準が適応されていました。 トークリップと呼ばれるドーベルマンの轡 (くつわ) みたいなやつ、今でも競輪場で見られますね。

あれは靴を選ばない、どの選手の靴でもがっちり咥えて皮ベルトで締め上げれば脚出力の全てを後輪に伝える。

元々は中世騎士の鐙(あぶみ)が出自だから凝った銀細工で作られ、工芸的な美しさを競い合ったものです。 王侯貴族の紋章が刻印されるのが普通ですね。

ところがフランスの Look というスキーのヴィンディングメーカーが何を血迷ったか自転車ペダルのヴィンディングタイプを発売した。

スキーの靴も登山の靴もそうですが靴底は曲がりませんね、自転車もそうなのです。 靴底が曲がっては全出力をペダルを介して地面に伝え切れないからです。

ヴィンディングペダルは足の底にある拇指球の位置とペダルシャフトのセンター位置を一致させるに適していました

ジェット旅客機は離陸の際45度まで機首を上げて地面を蹴りますが宇宙ロケットは90度でしょう。 重力の抗力にあらがって推進するには拇指球のスパルタさが必要なのです。

Look社はフランス革命前までは元々宮廷乗馬の靴屋でした。 革命後はスキーのブーツなども作り始め、初期のワイヤー式ヴィンディング金具には馬具の技術が活かせました。

欧州の貴族たちの趣味が乗馬からスキーに変わって行ったときうまく社運を転換できたのです。 さらに時代は自転車へと変わったときにはいち早くカーボンのフレームをリリースしました。

東レのカーボン素材がスキー板に用いられると同時にLookはこれで自転車を作ろうと思いついたんです。 先の自転車WORLD CUPのトラック競技ではLookとコルナゴのフレームばかりが楕円のコースを走っていましたね。

貴族用のスキー用品で培ったセンスですから Look はおしゃれです、自転車専用の靴とヴィンディングのおしゃれなのを発売されたらトークリップは堪りませんわな。

フランス各地のトークリップ鍛冶屋が黙って見ているハズがありません。

Look に似たヴィンディングペダルを次々考案して欧州中の既存の自転車ユーザーに売りまくったのです。 なんとフランスという国は ‥ ナポレオンといい コンコルドといい TGVといい ‥ 。

あっというまに欧州の自転車ペダルは Look ヴィンディング方式となり、老舗イタリアもトークリップからその方式に追随するしかなかった。

というより、イタリアはペダルの生産を止めた。

「あげなもん フランスの凱旋門野郎にやるわ、 そのかし 変速機の傑作 ”スーパーレコード” は絶対に渡さんでー」

イタリア、カンパニョーロ社の変速機 スーパーレコード。 シマノがお手本とした自転車コンポーネンツの雄です。

2秒で車輪交換のできる。 もしかしたら走りながらでも出来ると噂のクイックリリースと外装式多段変速機を発明したカンパ社こそ現代競技自転車のカタチを決定づけた老舗鍛冶屋です。

自転車にペダルが付いて来ない真の理由は、意地を通すカンパ親分と後発メーカー シマノのカンパへの仁義からなのです。

フランスでは仁義はあまり通用する文化ではないので、Lookの生き方は支持されています。 カンパとシマノは例のコルシカ魂と武士道との接点で妙な関係ではあります。 まあいいでしょう。

通勤通学用車やママチャリなど初めから平ペダルの付いている自転車のペダルにはメーカー刻印はありません。 1年で回りが渋くなり交換が必要になりますが、シマノはそれ用の平ペを生産しませんからシマノが欲しければそれなりの品質となり、それに合わせると考えれば自転車の方もそれなりのモノに買い替えることになりましょう。

ただこのことは、個人の自由な思想の侵害となりましょうから誰も言わないようにしているのです。

先に工業規格の互換性を書きましたが、Look以後それぞれの鍛冶屋が一気にそれぞれのアイデアのペダルを出したので統一は乱れ、唯一規格が守れたのはペダルをクランクに取り付ける部分のネジ規格だけでした。

クランクはそのままでペダルだけを売ったので、クランク アームについてはダ・ヴィンチの1号機以来伝統の 右:右ネジ ・左:左ネジ が守られたのです。

このころ日本ではシマノがすでにメジャーになっていました。 アメリカのスラム社がオリンピックに使えるレベルになってきた6 7年前までは世界のトップアスリートが使うコンポはシマノとカンパで決まりでした。 他のメーカーはまったく見向きもされず、サードパーティと呼ばれる格下品をアマチュアの使うセカンドグレード車に供給して今に至っています。

それでも時々ハッとするような傑作を作るのが日本の杉野製作所。 おしぐれさんは変速機はシマノですがギヤはスギノが削ったスペシャルを使ってへたれた脚を補正しています。

他にもダイヤコンペとか渋いアイデアが光るパーツメーカーは多いのですがシマノが一社飛び抜けているので存続は大変なようです。

シマノは釣りのリール屋だと思っているひとが多いようですが、リールは自転車ハブから発展して行ったものです。 島野製作所が戦後に焼け残った旋盤1台で始めた仕事は、当時雨後のタケノコのように日本各地に誕生した自転車屋向けに精巧なハブ (車輪の軸) を削って供給する下請けでした。

ベアリングの玉っこは那智とか日本精工とかの前身が真円球を造る努力を重ねていました。

この時代は自転車は造れば売れる状況で、女優 山口淑子の実家も山口自転車という実用車の大メーカーでした。

実用車という言い方は日本独自のものでとくに決まりはないのですが、ひとつ昔の酒屋の配達自転車、今ならヤクルトおばさんの自転車のようなものです。しっかりした造りと存在感でないとママさん軽自動車に伍して車道を疾走して行けませんよね。

遅れて鈴木と本田それに後の新明和工業が頑丈な自転車に小さな混合ガソリンのエンジンと燃料湯たんぽのタンクを取りつけVベルトで後輪を駆動するペダル付きモーターバイクを作り、やがてスーパーカブに代表される小型モーターサイクルの時代になって行ったのですが、三社とも自転車とは決別して行きました。

当時信州の諏訪にあった片倉財閥のシルク工場では生産機械部門が片手間に自転車を造って片倉シルク号というブランド名で売っていました。 粗製品の多い時代に上品な乗り味の高級自転車という評価だったようです。

その片倉シルク号に採用されていた車軸もタイヤで回す電灯用発電機も島野製作所の製品でした。

現在はコンポーネンツメーカーとして機能部品の総合メーカーです。 ペダルももちろん作っていておしぐれさんのペダルもそうです。 何個か買い替えてきましたがトラブルの記憶はありません。

なぜ買い替えたかといえば、よく回るベアリングやカーボン部材使用などで軽量化されたものが出るたび物欲が刺激されるからで、旋盤1台で始めた鍛冶屋の戦略にうまく乗せられています。

ペダルは自転車とは別に気に入ったメーカーの気に入ったモデルを買って、そのうえでペダルに対応した金具のネジ穴寸法を具えた靴を買わなければ走り出せない仕掛けです。

靴を先に買って、それに合う規格のペダルを探して自転車に取り付けるという方法も可能です。 シマノなら両方可能です。

通常この一連のペダルと靴の購買行動は平行進行で進みます、ですから自転車本体が台湾からまだ届かないうちに 靴とペダルだけは自宅にある。 という風景は普通にみられます。

どーゆーことかといいますと、商事会社はその会計期の販売目標数のペダル・靴を全数確保してから販売展開しますが、自転車本体は輸入の見込みをつければカタログを配布してしまいます。

自転車は毎年1月に新モデルを出すので売れ残った場合のリスクを負いたくない。 一方ペダル・靴は年毎に画期的変更などはないから割引率の大きい大量契約をするのです。

整理すると自転車はウォーキング シューズでは乗れないのです。

サンダル履きでも乗れる自転車はキチンとした自転車ではありませんから怪我の要因となり、ひいては車椅子のお世話になる年齢を引き下げる遠因となります。

こんなことを書くと怒り出す読者もおられましょうが、自転車は某安売り店より3.2倍高くても、あの有名女子隊が出入りするようなキチンとしたお店で買いましょう、

車椅子もしかり、ホームセンターの安売り車椅子をよっく見てください。 あれは決して親孝行になりません。

親を乗せて息子が押すだけの使い方ならまあよいが、車椅子を自分で操縦するとしたら現状の市場にあるそれは危険を内包したいい加減商品です。 足を挟んで二度と立てなくなったり手指を失う要素がそこかしこに見られます。

見抜けないあなたは自転車もその程度のに乗っていますよね、はっきり言ってセンスがイマイチです。 あとで文句をいわないのなら構いませんが ‥ 。

あれは通商産業省の怠慢をよいことに今のうちに売り抜いてしまおうというマフィア商品です。

前期のおしぐれさん世代が後期高齢者に仕分けされる前になんとかしなければ、車椅子の坂道逆走だの墜死だの高齢人口の抑止には役立つでしょうが。

靴のハナシに戻しましょう。 自転車のシューズは自転車の部品の一部ですから普通の靴屋には売っていない。 子供たちに絶大なシェアを誇るムーンスターの瞬速シリーズにもラインナップがない。

どこで売っているかというとサイクルショップです、ネットで探す場合にも 「サイクル パーツ → シューズ+ 検索」 ですからやっぱり自転車の部品なのです。

乗って来た自転車を店内に引き入れて店長の用意したローラー台に載せ、さらにその上に自分が跨ってくだんの靴でペダルを漕いでみる。

くだんの靴というところが後編1の1ページ、靴選びからのつづきになる訳ですから、えらい遠回りをしたものです。

読む方もエライわ。 と思いますね。

黙って30分間踏み続け、足の甲がムクんできたときにどうか・金具のキャッチ(着) リリース(脱)はどうか・高いワット数が稼ぎ出せているか・気に入ったか(恰好よいか)・支払える価格か。

そーいった観点で自分に最適の一点を選ぶ。

ですからサイクルシューズを買いに来たというお客が、普段着にサンダル履きで靴下も履かずのご来店だったら店長は

「ふん こいつ 買う気はないな」

とすぐ判るのです。

よく、けんもほろろの接客だったとの書き込みを目にしますが、そーじゃーないのよ。 それはね あーたの方に問題があるのよ わからんかなあー。

これ、デパートのスキー用品売り場だったり冬山登山靴のコーナーだったらどーよ。 特設ゲレンデに降雪マシーンで新雪を降らせたり、オホーツクから巨大な流氷の塊りを取り寄せて店内に置くのだろうか? ついでに白クマも乗って来りしたら餌の魚はデパ地下から〆鯖や ままかりの松前漬け が届くのであろうか。

「ボク こんなん二次加工食品は嫌やー、 冷凍でない本マグロを築地から運んでえーな。 産地は大間やでえー、今朝着いたばかりの活き〆のヤツやでー」

そこまで親切なショップや動物園はありますまい。

ところが自転車ショップでは3本ローラー台を黙って踏み続けるお客のかたわらに、黙って控えて30分。 店長は万一お客がローラーから転落したときに備え新しい軍手をはめた両手を大きく拡げたまま仁王立ち、耐えに耐えるのですよ。 (3本ローラー台って、ほとんどのビギナーはコケます。 店長は保険もかけて 手もかけて)

自転車以外にこんなに手をかけるショップってありますか? あるとしたらそれは特殊風俗営業のお店だけでしょう。

晴海会場の新春サイクルショーなどでは実際に走ってみることができる。

それも緋毛氈(ひもうせん)の上をだ。 北の山からさんなどお若いかたは緋毛氈といってもわからんだろうから今風にいうなれば、レッドカーペットのことだがや。

こーゆーものは、かつては皇族のお出ましの時にしか敷かれないものだった。 マッカーサーが厚木の C54 機内から降りてくるときだって、ビートルズが羽田に着いた B700 のときだって足元はスリップ防止のゴムマットだけだった。

一般人が緋毛氈を敷いても許される唯一の例外は、お雛様の七段飾りの台座だけなんやー!

赤い布で妙に興奮しているのは丑年うまれのせいやないで、ワシらは子年やからな。 ちなみにワシの 祝 新春仮装ライド のコスチュームは ねずみ男 やった。 毎年そーや。

さんざん検討したうえで気に入って購入した新しい靴だった。 その靴になんだってカバーなど被せて走るのか?

レビュー後編ともなれば、そーゆーというところから始めねばなりますまい。

「えっ! まだ始まってなかったの?」

「あんた、 なにいうてますの ここからやないけえー」

こりゃーそうとう長いレビューになりそうな予感がいたしますなあ。 お急ぎのお方はいったん終了なさったほうがよろしいかと ‥ 。

「まて まて、いまログオフされては困る。 来訪者の滞留時間を調査中なのだ。 FC2 カウンターというやつはどーもアテにならんのでのう」

誰や オメさん、 横のほうから口だしするのんは?

なあーんや 大家の団〇屋さんやないかい。 よう来なすった。 ワシのギャランティを持ってきてくれたんけ?

「あほう たまった家賃を貰いにきたんだ。 今日こそはきりきり払ってもらおう」

「 ‥ キリキリ ‥ 」 冬眠中のキリギリスになったふり。

後編 2 おわり

< おしぐれさんの 新 レビュー王 「速暖編」 後編 3 >

履物に取り付けるカバーの代表的なものに和装の婦人の雨下駄カバーがある。 江戸時代からの継承文化である。

和装のときの履物は草履が正式か下駄は略装なのか、あるいはその逆か?

昭和が終わって30年近くにもなると、草履と下駄の履き分けを明確に説明できるひとが少なくなった。

現在の一般社会で和装の婦人を見るのはお葬式と成人式のときだけだろう。 どちらも式である、フォーマルである。 しかもどちらも足元は草履である。

したがって草履が下駄を一格上回っているとする説は正しいのかも知れない。

下駄の方が地上高があるので未舗装路や雨の日は重宝だろうが、普段使いでも下駄が庶民の足だったと思われる。

それは歯の部分がすげ替えられてリーズナブルだからということと、あれは水に浮くから川に落ちたときの救命具になる。 江戸には川や堀が多かったのです。

マフィア系のロックな博徒の町人は歯に鉄を仕込んだ下駄を両手にはめて闘えば、賄賂サムライのひとりやふたり撲殺することだってできる。

やはり正装は草履のようですな、ただし花魁のハイ高下駄はあれで正装です。 あれは花魁の逃亡予防に業を煮やした吉原の団△屋という廓の親爺が考案した歩きにくくて走れない下駄だからあれでいいのです。

不思議なもので、花魁の女性は親の借金の形に売られて来たというより自ら志願して花魁になったという場合のほうがずっと多くて、しかもそーゆー花魁ほど出世花魁の筆頭になってゆくんだそうです。

そのあたりのことは 長井荷風 先生と 小沢昭一 師のご高説にまされるものはありません。

ともあれ喪服のご婦人が下駄で カラコロ 走り回っている姿はあまり見ませんな。

あまり見ないということは、過去には見たことがあるということだ。

今から30年ほど前のお葬式は自宅で行い自宅から出棺する方式が多くみられた。 葬祭場や斎場というものは都会地にはあったが、全国で火葬が奨励され土葬が禁止されるまでの地方田舎ではむしろ自宅での葬儀と土葬を望むひとが多く、

「断じて火葬にはしてくれるな。 あれは異国の地で戦病死した戦友の仮葬だ。 しゃれじゃねーど、この期に及んで冗談など言うか ばかたれ。

おらが抱いて還った遺骨と遺髪はおらだぢで生地の土に帰してやれた。 だが そーでねぐ、 まあーだ あっちの凍土の下で眠っとるもんがいっぺーいるだ。

おらはなー いつの日にか必ず迎えに行って、起して連れて還ると約束して日本に帰ったんだあ。 んだけんど とうとう約束を果たせねーままになっちまった。

ええが せがれ、おらの葬式は質素でええぞ。 置いてきた戦友に申し訳がたたねーでよう。

だけんどが 清めの献杯は盛大にやってくれ、むこうで待っていてくれる戦友の分だあー。

ええが せがれ しかと遺言すっぞ。 父祖・母祖と同じ墓所に深い穴を掘って埋めてくれ。 おっかー のときもそーしてやってもらいてえ、おらの隣りになあ。

聞いてっかー せがれ、二度も遺言はしねーぞ。 おっかーを しかと頼んだぞ」

こーゆー世代の爺さんの葬式の日、せがれのお嫁さんは忙しい。 式の日の遺族は何もしないで控室でお茶など飲んで時間を待っていればよくなったのは、つい最近のことだ。

自宅葬のころのお嫁さんは手伝いに来た姉妹を指揮して座布団の準備やら、

近所のおばさん連に叱咤されながら普段は使わない式料理の食器の置き場に案内したり、

墓所の穴掘りから帰ってきた男衆にお茶を出したり、なかには酒のほうがいい なーんていう無遠慮な男もいるので、そっとたもとから大関カップを三っつも四っつも取り出したり、

喪服の上に白い割烹着を着けて白足袋にいつもの赤い鼻緒の下駄を突っかけ 「カラコロ」 と走る。

どこへ走って行くのかと見ていたら、事態が飲み込めずにうろうろしていた爺さんの老愛犬を隣りの家に預けていたのを思い出して餌をやりに走って行ったのだ。

この家の旦那もおかみさんも隣家のお葬式に駆り出されていたから、無人の家に繋がれて当家の猫と喧嘩しながら留守番をさせられていたのだ。

えがったなあ 犬ぅー。 明日からはお嫁さんが新しい主人やぞ。 オメの葬式も出してもらえそうだがや。

そーゆーお嫁さんでも野辺送りの葬列のなかで、(呼び方は失念したが山盛りのご飯に故人の使っていた箸を突き刺して白木の三方に載せたもの) を胸の前に抱いて、目を伏せて静かに歩むときには黒い草履を履いている。

ワシは、もしも赤い鼻緒の下駄のまま葬列を歩いていたら、急いで家に取って返して黒の草履をふところに隠し、素知らぬ顔で駆け戻ってお嫁さんに渡すつもりだったから安心したものである。

えっ! その葬列でおまえは何の係りだったかってかいな?

ワシは隣の家に預けられた犬だがや。 新主人となるお嫁さんのためなら紐食いちぎってでも家に帰って草履だって地下足袋だってくわえて走りまっせー。 渡世の仁義や わん。

そーゆー 仕来たり にうるさい日本の履物だから雨の日は大変。 爪先は濡れるふくらはぎには泥がはねる。

そこで考案されたのが下駄の雨カバー。 雨の日に限っては下駄でも正装とされたのであろう。 このへんの柔軟性はさすが江戸文化である。

「お足許のよろしくないなか、遠路わざわざのお出かけを有り難う存じます」

こーゆー挨拶は久しく聞かなくなりました。

こーゆーせりふをさらりと言えるご婦人は雨カバーなんかなくたって白足袋を汚さない。 どーゆーテクニックの歩き方なのか聞いてみたら、武門の家の子女のたしなみ葉隠れの極意だそうで教えてくれませんでした。

訪問する家の手前で新しい白足袋をふところに隠しておいて、玄関で履物を脱ぐときの一瞬の間合いで履き替えてしまうのを見たことはあります。

えっ オメさん映画で見たのかって?

吉永小百合主演の映画で見たような気もするがそうではない。 おしぐれさんが幼少のころ母親と出かけた先での記憶である。

そう あの月から来たかぐや姫が母親になってマリアと名乗っていたころの母親である。

おしぐれ少年のアジア チベット〜中東〜欧州 遍歴編あたりをお読みの読者にはご記憶であろう、仏師 二世雲慶の母でもある。

(バックナンバー、ページ17 あたりに 「おしぐれさんの つんのめり俳句」 という名作がございまして、そこに 二世雲慶作のほとけ像 写真あり)

欧州各地における自転車乗りの立ち位置はマリアさまの息子としての別格のご接待を受けることは200年の歴史であると前に書いている。

そろそろわが日本においてもそのような慣習が根付く時期になってもよいのではないか。 ライダー各位の精進に期待したい。

この編 おわり。

そもそもは一個の完成形としてショーケースに展示されていた靴だった。

ガラスの棚に載っていたそれを手に取って、履き口というのか甲の部分を開いてみたり 閉じてみたり ネジってみたり、さらに内部をつま先のほうまで覗いたついでにソールの匂いを嗅いでみる。

「まだ誰も履いていないだろうなあ この匂い好きなんだよねー。 先に履いたやつがいたら殴ってやる。

「店長ぉー 新しい箱を出せー」

どんどん気分がハイになり、とうとう我慢できずに靴に鼻をつっ込んだままこの店で一番気の弱そうな店員のほうを上目づかいに見る。

ヤツめ少し笑ってから急いで口許を引き締め直して店内の椅子を指さす。

これを自己有利に解釈すると 「どうぞ履いてみてくさださい、あなたは当店開設以来最上のお客様として認識されました」 の意味であろう。

それとも、一番奥の椅子に案内しておいて、その隙に一階警備室の 「すぐ来てください 変質者がいます」 アラーム盤に通じるボタンを押そうという上級者の技なのだろうか。

紹介状なしで初めてこの店を訪れ、いささかナーバスになっている客は用心深い。 意識して鷹揚にうなづき返すと靴を持って隅の丸テーブルの上に置く。

ふり返ってゆっくり店内を見回し、従業員専用出入り口から警備員が覗いていないことを確認してから椅子に腰かけ、モデル名の書いてあるタグなど声に出して読んでみる。

この演出にはさしたる意味はない、だが次のステップに移行するにはきっかけというか後押しが必要なのだ。

フランス製のギャング映画やドジな銀行強盗団の映画の始まり部分はだいたいこーゆー感じじゃないですか。

そう クルゾー警部の出てくるやつ。

おしぐれさんシリーズでの常連警部は銭形の半蔵親分にお願いしてあるのはご承知の通りだが、あのひとはこーゆー高級デパートのハイソ靴売り場にはあんまし似合わない。

英語とは微妙に異なる表記は元々英語がよく分らないのだから問題など全然なしのイッタリアン、つまりローマ字読みのニッポン発音で違和感なし。

フランス語は e の上に ^ みたいな記号があってよーわからん、よってイッタリアーノのほうが好きだ。

ただしどちらにしろ意味は分からない、お店のヤツめもどーせ分らないに違いない。 だからそれでいーのだ。

「このモデル知っとるでやー チームSKY が使こうとるやつや。 J Sports の番組内で見覚えのあるデザインやからなー」

という余裕の表情を見せて演出を完成させる。

だがそれはフェイントにすぎない。 内心は早く履いてみたくてしょうがないのだ。

履いて来た靴を脱いで改めてその汚いみすぼらしさが気恥ずかしくなって椅子の下に隠す。 そうしておいてからおもむろに新しいそれに足を入れてみる。

脱いでみたり 履いてみたり 座ったまま膝を上げて足首を ツリツリ させてみたり。 ややあってついに立ちあがり慎重に店内を歩きだす。

店員は見ているだけで何も言わないし近づいても来ない、これが上客としての扱いなのだとだんだん大胆になって、

テニス用なら床のワックスの上を走って急ブレーキで 「キュッ」 と音を立ててみたり 「エア圭アタック」 を真似てみたり。 フェンシング用なら右足・右手を前にした半身のはす構えで 「スススッ」 と進んでみたり。 重量挙げ用ならまずはシコを踏んで ‥ そんなのまでデパートの靴屋にありますかいな。

ときおり汚くてみすぼらしいほうの靴に目をやっては足元のピカピカに視線を戻し 「うーん いいねえ」 誰かに聞かすわけでもなく ひとり呟く。 これは店員への返礼だ。

先ほどの店員、

「はいはい お買い上げね 一丁あがりー」

という顔をしていたが急いで視線をレジのパソコンに戻す。

メーカーとのオンラインで最大値引き巾とサイズ在庫の確認をしているようだ。 ヤツめ気弱そうなのは演技で、本当は店一番のやり手のようである。

お客がこころを固めた唯一無二のタイミングでヤツめ、

「お客様 おコーヒーはいかがでしょう」

無料自販機でないほうの、上客さま用マシーンで抽出したスターバックスのカップをマークが前側になるようにして載せたトレイを持って近づいて来る。

「お気に召しましたか」

ヤツめ、そーゆーことは言わない。 コーヒーだけを置いて行ってしまった。 ということは、

「たっぷり時間をかけて吟味なされませ。 上客さま」

という意味であろう。

であろうとなかろうと、こーゆーことは当たり前というか、そーゆーことを試みたうえで自己ベストの更新を信じて期して、祈るように究極の一品を選んでお客は買うのだ。 店側は

「あなたのチャンピオンシップ 応援しまっせー」

の思いを込めて売っていただきたいのがスポーツ シューズですよね。

アマチュアはびりケツだってなんだって、ひとの手を借りずに自分の足でゴールラインを踏み越えたらチャンピオンだ。 ウイナーだ。

まってくれ、びりケツなんてことはないのだ。 びりの後ろには必ずケツ確認のオフィシャルバイクが走っている。 そいつに抜かれない限りは断じてびりケツではない。

追い上げバイクが 「Your Over」 と水ボトルを渡してくれながら気の毒そうに、だが断固の宣言をして追い越して行かん限りワシはまだ時間内にいる。 レースを続けていても良いという証しやないけ。

ワシはまだ選手やどーっ !

沿道のオメらー まだ帰ったらあかん。 もっと気張って応援せんかいーっ !

ゴールテープの係りはトップが通過して何時間経っていようとも、コース上の何処かに最後のびり選手とケツ確認が走っている限りテープを掲げて待っている。

「そーだっぺやー。 そーでなければレースはなりたたねーべや。 それが 約束だっぺー だからオラだぢはテープ係りの面子を潰してはなんねーと、仁義をかけてがんばって走ってんだあ。

そーだっぺー オラの後ろの鬼の追い上げマンよーっ オラだぢは任侠の男じゃけんのー。 なんとしてでも仁義は果たさにゃーならん。 男の約束は地球より重いんじゃあーっ!」

こちらはゴールテープ係り。

ピンクパンサーのぬいぐるみを着てテープを持っている。

表彰式の準備でまわりの係りはみな忙しくしていて誰も替わってくれそうにない。 先ほどよりトイレを我慢しているのだが、会場で一番の閑職と自覚しているから替わってくれとは言い出せない。

陽が傾き始め、中央テントのほうでは表彰式のファンファーレ 「勇者はここに」 が鳴り響いている。 「ウワー」 と歓声が上がった。

びりの選手はまだ現れない。 オフィシャルバイクからは 「まもなく」 との無線が入ったきりだ。

「あの歓声が聞こえているなら最後の坂だ、もうひとふんばりだ。 がんばれ びりの勇者よ。 テープは出してあるぞ 待っているぞ。 片付けなんかするものか」

とうとう温かな液体がぬいぐるみの腿を伝わり下ってゴールのバルーンアーチの下にひとり仁王立ちする彼のピンクの靴を満たした。 それでもコースの奥を睨んでテープを掲げている。

事情により仁王立ち状態を解除できないからじゃない。 ゴール係りの職責だからだ。

仁義マンも ちびりマンも、これを気合いといわずに何というか。

ちびりの彼もまたゴール係のカンピオーネなのだ。 びりのチャンピオンよ がんばれ。 ケツのオフィシャルもがんばれー。 すこしでも早くゴールしてカンピオーネの背中のジッパーを開けてやってくれーっ。

伊) カンピオーネ : 英) Champion と同義。

「おめさん大げさだ。 どーでもいいことを書きすぎる」

よくいわれる。

たった30分の靴売り場での出来事を100枚の原稿用紙に展開してしまうのは作家の本質だから仕方ない、展開とは開いて展ばして転回させることだからだ。

ここでは靴選びこそアスリートの最初の価値ある本質的トレーニング開始の根本だと再認識していただきたいのが主眼です。

出来れば作家の推奨レビューした商品を買っていただいて、レビュアーポイントを稼がせていただきたい。

それがおしぐれさんの仕事だからこれは言論の自由をいうより前に、食うための戦いでもあるのだ。

「速暖編」 ってそーゆーハナシなんですか?

はい、そもそもはシューズカバーのレビューです。 ですがそれには靴本体のことから始めねば三行で終わってしまいます。

「とってもぬくといです。 買ってよかった。 2,340円 apt’ のサイクル シューズカバー 送料無料 お買い得」

これだけでは訴求効果があんましでねーがや?

ここは正統的手法を用いて、なぜサイクルシューズは寒いのか・なぜ冬専用モデルが市場にないのか・後つけカバーで本当に寒さがしのげるのか? はたまた そーゆー現状でいいのか?

というところからハナシを始めなければなりません。 なぜなら 複雑な商品構成のハナシをシンプルかつダイレクトにお伝えしてさらに面倒にするのがおしぐれさんの飯の元だからです。

数あるスポーツシューズのなかで一番寒いのは氷上のスケートシューズではありません。 法務省刑務局指定の中庭ラジオ体操用ズック靴でもありません。 一番寒い靴は自転車シューズなんです。

自転車シューズは夏の暑さ対策を主眼にデザインされていますから蒸れ防止の通気性抜群です。

まあそれだけ発熱量の多い運動だということなのですが、それは一生懸命に走ったときのハナシ。 へたれに走ると、あの穴あきヘルメットとも相関してやたら寒い。

そもそも自転車は日本のような寒地のことは考慮に入れずに発展してきました。

EUの自転車乗りは面倒な手続きなしに国境を越えて隣国に、さらにそのまた隣国に行けます。

通過国の法律を遵守するむねの宣誓を出発地で済ませ、証明のワッペンをウエアの右肩に縫い付けていればどこの国に行っても水と食料と休息場所が提供されます。

「同行二人」 と背中に染め抜いた西方浄土のお遍路さんと同じ厚待遇を、しかも畏敬をもって得られるのです。

欧州では自転車乗りはマリアさまの息子だからです。 これは凄いことです。 自転車は文化であり祈りであり民衆のこころの故郷なのです。

しかもEU諸国においてはそれぞれの国の言語は異なりますが、どこの国にいても勝手に母国語で喋ってだいたい通じるものなのです。

たとえばバイク、英語ではバイシクルですが欧州ではビチとかビチクレッソといいます。 bicycle bike bichi bichicleso 書いてみれば瞭然です。 大陸でつながっている地域の方言が国語になっただけで、元々は神話ギリシャ語だから大方理解できるのです。

だいいち自転車乗りが

「エーゲ海はどっちか? ・ 疲れて腹もへっている休めるところはあるか? ・ タイヤはどこで買えるか? ・ ありがとう あなたに神のご加護のあらんことを ‥ 」

この4つ以外の言葉を発すると思うかね。

これ、わが日本の場合は海で分断された琉球地方へ行くと言葉は通じません。 東京からのひとは台湾のほうが言葉は通じやすいかもしれませんね。 台湾ではむこうが合わせてくれますから。

ところが琉球は頑固者です、食堂のヤギ飯も山羊だとは言わない。 ギュウ飯だと言い張るのです。

当地でウシ (牛) とは平たい角の水牛です、ギュウ飯のギュウはアゴに長いヒゲをはやした白い獣で頭部に短い角がある。 あれはヤギというのではないかと思うのですが断じてギュウなんです。

近年は琉球でも日本のテレビが映りますので若い人なら標準日本語を操りますが、漁師民宿の爺さんのいう言葉はまったく解かりません。 貨幣も琉球円なのでレート計算のアプリをスマホに入れておかないと1ヶ月の予算を1週間で使い切ってしまい、文無し保険を使って本国送還されます。

それさえ注意していれば琉球は良いところです。 東北1週間周遊分の予算で1ヶ月滞在できますし言葉が通じないことが幸いして煩わしいことがない。

おしぐれさんのような無口なひとには意外な住み心地である。

保険といえば道路を横断する動物との衝突保険とジャングルの樹液による皮膚かぶれ保険は東京では契約できません、現地入りしたらすぐに琉球損保と契約すべきです。

東京では車道に出てクルマに突進する水牛の獰猛さやスポークに絡みついたハブを専門に取り除いてくれる職人は領収書を発行しないなど、琉球の実態を知らないからです。

ところで、車輪のスポークが中央で集結する車軸部分をハブといいます。 琉球でハブといいば毒をハブするスネークです。

さあここで、読者諸氏の皆さまがたおかれましてはスーパーな洒落を期待して身構えておいででございましょう。

ですが そーはいかんです。 ここでつまらん駄洒落を飛ばしたら品格ある本編の風評に傷がつこうというものでございます。

EUの自転車乗りは冬には琉球のように暖かく、しかも言葉が通じてハブなどいない南欧地中海方面を走っているのが普通です。

かの地ではハブのかわりにビキニ美女が 「はやくハブして」 と両手を広げ裸足で待っているのです。

ですから、自転車乗りもソックスなど穿きません。 ソックスなしでもトライアスロン用というシューズなら海水に濡れた裸足で履いても大丈夫に作ってある。

なのに、作ろうとすれば出来そうな冬用速暖サイクルシューズなーんてモノは、需要も発想もないのです。

近年は遠い東洋の日本にも自転車ブームが飛び火して、高価な欧州車の台湾コピー車が売れていることは知っています。 それに乗るには欧州生まれの専用シューズが必要なのですが、肉厚甲高の日本人用シューズなどはありません。

EUには人種によるカラダの微細な差異に合わせて製品を調整するなどの考え方はマリアさまのBC時代からそもそもなくて、それで何世紀もやってきて問題ないのです。

ニッポンサムライは冬でもワラジシューズとさらしの白いジャージ一枚で滝の水に打たれる修行をしているから寒くても大丈夫。

極めて丈夫なDNAを持っていると 「ユーロ訳 宮本武蔵」 が誤った情報を伝えてしまった。

「ニッポンにはシマノがあるから自分らで何とかすっぺーやー」

くらいにしか思っていない。

その頼みのシマノですがセールスの目は 欧州・米州・豪州 に向いていて、あちらモードの会社になってしまっている。 日本向け冬モデルを作る気配などさらさらない。

あの会社は確かに日本出身の会社なのだが、今や WORLDシマノ だから勝手に日本寄りの企画は立てられないのです。 ワールドスタンダードというのも困ったものですなあ。

冬モデルの靴はないが、かろうじて靴カバーというドロナワ的アイテムならある。

発端は北海道ニセコのマウンテンライダーたちが雪上クリテリウム遊びをしていたスキー場にあるカレーラーメンの美味しい美雪食堂。 ストーブの柵に脱ぎ忘れて行ったスキーヤーの毛糸の靴下を見つけたが熱で焦げて底部に穴があいていた。

サバイバルのマウンテンライダーたちがそれを見逃すはずがない。 さっそく自転車シューズの上から被せたのが始まりです。

帰るときに再びストーブの柵に掛けておくと次のライダーがそれを履いて 「ひえー 温ったけー」 とやっていた。

冷えたシューズにストーブで温めた毛糸ソックスですもの堪りませんわなあー。

それ以来、大き目の毛糸の靴下を買って靴底形状に合わせてカットしたモノを靴の上から履くスタイルは北海道で広まっていったのです。 濡れてくると具合が悪かったけれどそれなりの効果はあった。

最初に商品化したのは無名の自転車アパレルメーカーでした。 ただし冗談商品みたいなコーモリ傘の生地で作ってニワトリの羽毛を詰めた、そんなモノでした。

山形の方では藁(わら)で作った藁ずっぽ靴カバーが素朴な良い味を出していました。

納豆の藁ずっぽと同じ原理なので温暖な地域で使うと藁の中の納豆菌が増殖して足が臭くなります、よって冬の山形限定品。 本気で走ると空気抵抗になり、また大きな外観ですからクランクと干渉して擦り切れたワラが飛んでチェーンに絡まるのには閉口したものです。

自転車シューズに限らずスポーツをするために考案されて進化したモノは素敵というか胸を打つ美しさがありますな。

はい ボクらはもうあの硬くて痛くて寒いビジネスシューズなんて不要になりました。 きれいなお姉さん店員のいる革靴売り場なんて、もう眼中にないんでがんす。

がんすといえば、数年前なら 「ランス モデル」 という高級品がショーケースの最上中央に がーんす と飾られていたものでがんす。 おしぐれさんもランスのツール7連覇記念 限定金色ヘルメットを持っています。

ところがあの衝撃的ドーピング問題発覚でランス・アームストロングは生涯公式記録全抹消という重い裁定を受け、自転車界から消えました。

これは衝撃的でした。 書きたくはないけれど作家のつとめだから書きますが、そのニュースを聞いて 「がーんす」 とヘルメットの中で音がしたひとはたくさんいましたよ。

ええ 皆さん 限定金色ヘルメットユーザーでした。

首うなだれて小屋に帰ったおしぐれさん。 それまで周囲の羨望の的であったご自慢の金色ヘルメットは、以来デッドストック棚に幽閉されたままです。

他のアンチドーピング モデルを買う頃のおしぐれさんはクレジットカードでのお買いものに制限がかかる身の上になっていました。 革靴のいらない自由と引き替えに不自由なことも増えましたねえ。

愚痴はよしましょう、シューズのはなしです。

ごく一部の稼げる選手なら ”お誂え特注品 ハイパー俊水モデル無償貸与” のような特典が可能でも、多くのプライベートアスリートは既製品のなかから選ぶことになる。

既製品とはいえ様々なシーンでの要求と多数の足型に合わせて数多くのモデルとサイズが用意されているので、自分最適の一品が探し出せる。 よい時代になったものです。

パンツだって試着して決める時代だというじゃぁ ありませんか。

歌ったり踊ったり族の某有名女子隊が試着後に棚に戻したというそれは、定価の平均3.2倍以上でおじさんに売れるからなるべく長時間穿いてもらったほうが高価だって、 それ、戦後すぐ生まれの ボロ布おしめ一枚で長時間保育 のワシら団塊族を愚弄しとるんか、 わこーるー !

「はい こちら西新宿の 若こうドール です。 当店は総務省アダルト局認定店、 税率120%指定期限内納付三期連続優良店でございます。 なにかご質問でも?」

「すみません 掛け間違えました」

ご高承の通りおしぐれさんシリーズは自転車で軟派に徘徊するおじさんのおハナシでございます。 よって サイクルシューズの選定に際しましては、もっと面倒で もっと高要求で もっともシビアで冷徹でございます。

なぜならば、自転車靴の ”蹴り敵” と申しましょうか靴底による駆動対象は地表系アスリートのなかで唯一地面でないことに着目しましょう。

中空に浮いたペダルが戦闘相手だなんて、そんなことって他にありましょうか? キックボクシングジムのサンドバッグは天井から釣り下げられて宙に浮いていますが、あれは仮想敵であって実戦ではマット上に立つ敵を蹴る。

空中姿勢のなかで一番高いところに弧を描き、美しさの至宝のような棒高跳びの靴だって、蹴るのは地面でしょうや。

自転車は家を出てから帰るまで一度も降りることがなければ、シューズは一度も地面を踏むことはない。

そんな動物は一生に地球を7周り半飛ぶというアルバトロス鳥しかいない。

とはいえ、架空上に存在するペダルを踏んで進むとはいっても最終的にはタイヤが地面を蹴るわけだから、地面に降りない自転車が特別別格スーパーにエライなどと言うつもりはない。

毎年琵琶湖の湖上を飛ぶ手作り飛行機の大会があります。 その動力源は人力と風と太陽光に限られます。

最初の落下の位置エネルギーで得られる浮力で浮いたあとは、ほとんどのチームの機体推進力獲得システムは自転車の引用ですよね。 一次側インプット シャフトを回すのは腕力でもいいのだけれど脚力のほうが飛び出し浮力の高トルクと持続時間の絞り出しには有利です。 赤色筋の量は足のほうが多いからです。

その赤色筋にサイクルシューズを履かせ、中空に固定されたペダルを漕ぐとプロペラが粘度空気を切り裂いてトコロテンのように後方に送り出す。 その反力がピークに達したとき踏み切り板を蹴れば機体は中空に浮き前に進むシカケです。

浮いたからには前に進み続けていないと墜ちる。 よって若きパイロットは懸命に踏む。 力の限り踏み続ける。 それは自転車も一緒です、失速イコール落ちる。 宇宙の法則ですから。

ほーら やっぱりサイクルシューズの戦闘相手はプロペラマシーンであっても中空のペダルでしょうや。

人力飛行機ががんばる滑空の様子をテレビでみながらビールを飲むのが日本の夏の風物詩となって久しい。 次夏の琵琶湖中継テレビをご高覧の折りにはぜひ、若人の赤色筋肉のがんばりにも想いを馳せていただきたい。

出来るなら 空中分解して着水した無念のクルーに、冷えたビールを差し入れる善意のスポンサー申し込み画面の24缶箱入りのマスを右クリックして、何ケースギブするのか選択していただきたい。

さりながら、ここが自転車の矛盾の最大点でございますが徘徊さんなどに於いては、自転車を止めて地面に降り立って、歩いたりというよりは座り込んでいたりする時間のほうが長い。

これって アース チャレンジャー すなわちアスリートとしてはどーなんでございましょうねえ。 自主引退の勧告時期でしょうか。

特殊な例ではありますが沈没潜水艦の捜索に向かう潜水士の鉄の靴底の電磁石をイメージしてみて下さい、よく見ると妻と子の名前が耐水インクで書いてある。

プロの専用靴というものは無茶苦茶かっこいいスパルタンさでございます。

月面着陸の ニール・アームストロング船長は次のように言っています。

「走ったら勝手に宙返りしてしまったが靴の重量バランスで砂の海に立っていた、そして私はまんまるけの地球を見た。 ネバダ訓練場の砂漠で履いたら一歩も歩けなかったがねー」

靴は捉まえてくれる地球や砂漠や潜水艦があって成り立っている。

自転車の場合はペダルですね。 バネ仕掛けの金具でライダーを捕捉している。

そうでないと自転車レーンに無法に止まっているママさん軽自動車に追突したとき、放り出されたライダーは月まで飛んで行ってしまう。

だから自転車靴のハナシをするときは、ペダルとセットでないと進まない。

ペダルと靴とは敵同士でありながら、たがいに相手がいないと何の役にも立たないのだ。 武田信玄と上杉謙信みたいなものなのだ。

織田信長と徳川家康でもいい、なんと文学的な好素材でありましょう。

防寒用シューズカバーの商品レビューが表題ではあるが、本件が文学作品として成功するにはカバーを被せる靴から始めるのが相当であり必然。 作家はそう断じて疑わない。

そーとなれば、話題がペダルに及ぶのも自然の成り行きであろう。 そーだっぺやー。

こりゃーまた、後編だけでは終わらない成り行きになって参りましたなあ。

ひとまずペダルから靴を離脱してひと休み。 後々編に移行しますけん しばらくのお付き合いを願っておきます。

「おめさん 何かに憑かれているみてーだなー、狐火が靴はいて向こうの山で煌々踊りしとるでねーが。 とうとう そーゆー何処さに徘徊して行こうとしてるだかやー。

おら はあ 止めねーだが、 おめ、 もしかして靴がペダルっこがら外せねーぐなってるんでねーが? だめだよー 膝っこがぷるぷる揺れとるでねーが」

後編 1 おわり

この後は後編 2 3 4 へと続かないと、当該商品の速暖性確認まで収束しない雰囲気であります。

春になるまでには完結させようとワシ がんばってますけんね。

前編掲載のあと、 「酢タップの酢はビネガー : Vinegar の酢と理解したがタップ : Tap が解かりません」 とのご質問が相次ぎました。

そこで本号の末尾にて写真画像を掲載いたします。

画像の全拡大を可能にしてタップり見ていただくため一葉だけの掲載です。 ズーム タテ ヨコ 回転でご覧ください。

プロ仕様 3本組タップ 3mm径 ピッチ0.5 の全景。 立て掛けてあるガラケー (こういう言い方は好きでないが ‥ ) と比較するとその小ささが分る。

自転車のハンドル周り操作系にはこのサイズのネジが多用されます。

手前から1番 2番 3番 と呼び、順番に上のT型ハンドルで回すことで母材の下孔にネジが切れて行きます。

軟らかいアルミ母材の場合はいきなり3番を通すこともありますが、チタンに近い7700系アルミでは慎重に1番から始める。 アルミ材がグターっと切れるのに対し鉄系クロモリ材はサクーっと切れて実に楽しい。

おしぐれ店主が常々 「ライド1時間 風呂30分 メンテとビールに5時間 創作には1週間」 と言っているのは、ネジ切りから始めると。 そーゆーことなんですねえ。

白い箱はタップの収納容器、油を塗って納めます。

加工時に刃に塗布する 「酢」 のバイオ組成についてはおしぐれ工房の最高機密となっており公開不可ながらヒントは鹿児島。

前回の 「呼吸編」 、おおむね好評の読者8と好調なすべり出し。 短めに書けとのご指摘はあるものの、こーゆーときには嵩にかかって攻めるのがアスリートの鉄則でございます。

ひとの迷惑なにするものぞ、書いてしまえばそのうち定説になる。

100年も経つうちには偶然が味方して検証実験の成功例がぽつぽつあらわれて、1,000年のやがてには宇宙の法則となろう。

酢タップ細胞ももう少し走ってくれると思っていたら思わぬところから責められて、いや攻められて仲間の車列が引き崩れてしまった。

速度の乗った直線路の先に突然現われた凍結路で先頭の落車に乗り上げた優勝候補のトレインに大落車が連鎖するという歴史的悲劇となってしまった。

よい位置にいたエースは辛うじて一騎立ち直したものの、周りの風除けをなくしたら学会とはなんと強い向かい風なのだろう。

引いてくれるチームメイトをなくし、やむなく自分が前に出て敵だらけの集団を引くことになったが、長丁場の風圧に耐える脚力がないままエースに祭り上げられていた自分に腹が立った。

ワタシはただのスケープ ゴートだった。 気づいたときにはリスタートの旗が振られていた。 もう止められなかった。

クルーのなかで一番テレビ映りがよいからとスポンサーから白い割烹着をイメージしたエース ジャージを贈られたとき断っていればよかった。 あのとき左京監督か大廣瀬ゼネラルマネージャーが止めてくれていたならば ‥ 。

そう思ったら涙があふれて回転が落ち、たちまち集団に飲みこまれてしまった。

集団では大柄な外国選手にひじで飛ばされ意地悪なNHKの中継車にリヤタイヤをつつかれ、次第に路外に押し出されて街路樹の囲いに突っ込んだ。

今さら手を上げて棄権を申し出るのはカッコ悪いがチェーンが切れては仕方がない。 集団もサポートカーも行ってしまった。 もう誰もいない。

ここはいったん自転車を降りて曲がったハンドルを膝で直し、チェーン無しでも降って行ける坂まで下を向いて歩いたら、坂を一気に降って唯一ワタシを正しいと信じてくれる群馬の母親の許に帰ろう。

母の作ってくれるオムライスを食べれば擦り傷なんかはすぐに治る。

宇都宮餃子をふわふわの餅で包んだギョウザ大福を食べればすぐにまた気宇壮大に戻れるさ。

おしぐれさんは己が半生と引き比べ酢タップの教訓はよくわかるハナシなのであったが、それにしてはちっともメゲないのであった。 きっとわかっていないのだ。 マザコンだから。

ここで各関係の機関、とくに理化学研究所のご担当の方々に 「酢タップ」 についての誤解と混乱が生じませぬよう申し添えたきことがございます。

本章にて酢タップと申しますのは、あの 「STAP」 のことではございません。

うさん臭いところが似てなくもないのでございますが、先の大発見 iPS との関連もまたございません。

「細胞」 との表記も生物学的細胞の意味合いに近い金属組織の細単位とご理解ください。 元来が無機質ですから増殖はありません。 ですが環境変化・経時変化に伴う増幅は、”あります”。

「酢タップ」 は弱酸性の溶液に工業用ネジ切りタップの刃先を所要の時間含浸(がんしん)してから対象金属の下孔に通す金属加工のテクニックです。 加工後のネジ部には強靭さと柔軟さとの二面性を併せ持つスーパー細胞が一個おきに背中合わせに手を繋いだ規則性をもって生配列(せいはいれつ)します。

このため新細胞の及ぶ範囲では高い制振性・耐食性・抗緩み性・高温下での耐焼き付き性など、つまり機械強度に優れ、さらに取扱いの簡便性と作業の静粛性が特徴です。

ネジ切りの進行と同時に加工部位には原初の細胞が発生することから一連の終結が早く、金属以外にも薄いカーボン繊維を集積したパイプ素材にネジ切りしても切削面から周囲にヒビが飛ぶことがない。

B787 がなかなか初飛行を迎えられなかった最大の要因はじつは、強すぎる 東レカーボン翼に接合するデュポン パイプ側の破断だったのです。

酢タップの画期的特性が確認されてから、航空機分野のみならず医療の分野 特に人工関節を生骨(せいこつ)に結合する応用が期待される夢の酢タップ技術といわれます。

開発はあの 「下町のノーベル ラボ」 と一部玄人衆に評価の高い おしぐれ工房。

穴開けやヤスリ掛けは50年キャリアのおしぐれ名人だが、最近はドリル作業中の直角度を保つのがしんどくなって来た。

ある日の午後、自転車部材の連続ネジ穴加工時に振れて熱くなって折れ込んだタップの取り出しに苦慮したおしぐれさん、疲れてこの日の作業をあきらめて折れタップを放り出し、風呂に入って餃子を焼いて晩酌を始めた。

ひとしきり飲んだおしぐれさんの酔眼に、作業場に残した加工材と晩酌のお供の宇都宮餃子のタレが左右の目玉に同時に別々に映った。

この眼球の動きはカメレオンの特技だが、集団の中を走る時の自転車ライダーも前後左右そして上空までたえず目を配って自分の位置取りを有利にしようとしているうちに身に付いた技。

上空とは頭上に繁る樹木の危険な枝のことではない、取材のTVヘリコプターのカメラ目線である。 背中のスポンサーロゴをここでしっかりアピールして、来期も契約をもらうのだ。

「これや!」

目玉を平衡位置に戻したおしぐれさん、餃子のタレを調合するときの鹿児島黒酢の小瓶を持って作業場に下り立った。

そしておもむろに折れタップの残った穴に割りばしの先を使って酢を一滴垂らし込んで、一晩寝かせたところ翌朝タップはスルリと抜けた。

科学的な説明などはいたしません。 鹿児島黒酢700年の秘法を享受した 「酢タップ」 開発秘話と申し上げたいところでございますが、酢タップ細胞はそーんな簡単なことではございませんのや。

下町のノーベル ラボがそう簡単に手の内を明かすハズがありませんでしょーや。

ラボ長のおしぐれさんはコレで食っているのでっせ。 食うといってももっぱら宇都宮餃子と下町ナポレオンの大分むぎ焼酎でございますがねえ。

今回レビューは短くまとめる約束で始めたハズでしたが、そこは長編作家のおしぐれさん。 前置きだけでほど良い量を越えておりますなあ。

急いでご紹介したいのは、年末のロードの寒風にふるえて購入を即断した速暖系の用品。

年明け早々届きました。 ネットショップと宅配便は休みなしに働いて民衆の暮らしを守っておるんですなあ。 国会も見習うとよろし。 野党もなんやでー いつまでも代表選挙なんぞやっとらんで 早よう仕掛けなはれ。

何を? ってアンタ アタックでしょうが、 アンタらの用語でいうたら政権交代の まくりやがなー。 自転車ロードでは2分毎に先頭交代を繰り返すんやでー。

アンタら番手に控えたまんま何年様子見しとるんじゃー。

さて 届いた速暖 シューズ カバー。 これはなかなかの良い買い物であった。

ワシ、なかなか褒めないんで有名なんやで。 「良い買い物であった」 としただけで、相当な褒め言葉なのだ。

いやいや 販売業者と結託しとるなんて そーんなオメさん、懐疑的なのは家族会議で説明できんからやろ。

アンタ、これまでの買い物でずいぶん失敗しとるでなあ。 知っとるだよー。

初孫用に買ったあの黄色い自転車モンテッサ号、たちまち来た冬にはサドルが破けたやろ。 あんなあ 長野のような寒冷地域で合成皮革はあかんのや。

低温硬化ちゅうてな、軒先に放置しとるあいだに水分が抜けてポキポキになっとる。 そこをあの暴れん坊が庭先に引き出して転ぶからたちまちボロボロや。 変な臭いもするから犬の小太郎が噛む。

むかし湖南の寒天干場で見たろや。 月も星も凍てつく夜に地面に並べられたカンテンから水分が天空にむかってスーッと立ち昇ってゆくさまを。

工学的には低温効果のフリーズドライなんやが、ワシは当時から文学の青年やったから違う見方をアンタに教えてやったやないかい。

あれがカンテンの魂の昇華や、寒中の天に昇るんやとワシが教えてやったやろ。 そーしてカンテンは寒天となり、海なし県の信州まで海からはるばる運んだ天草(てんぐさ)は諏訪の名品 寒ざらし寒天として世界シェアを握った。

理研の実験シャーレの中の培養池はすべて諏訪の中澤寒天やで。

低温硬化の効果が高価を生んだんじゃなあ。

「諏訪湖になんぼでも生えとる梅花藻を煮て、増量材として50パーセント加えたらどーやろ。 オラが誰にも分らんように夜中にそーっと泥舟で獲ってくるだに買ってけれ。

なあーに オラの取り分は売上の5パーセントでええだよ」

オメさん、そーんな提案書を持って行って中澤の親爺に殴られたっぺや。 2パーセントだったら成立したかも知んねーなあ。

なに! 覚えていねーだ? まあ 許そう、むかしのことだ。 ひとは不都合なことを忘れることができるから哺乳類中ひときわ長生きの部類にいる。

ところで孫のサドルを買い替えるなら、北米原野の野生馬 ムスタング の牡の臀部の皮だけを使い縫製のしっかりした Brooks 社製をお薦めする。

製品一個一個にその群れの雌馬から採った馬油のお手入れ油が付いてくる。 これを塗り込むことで水分量の微妙を塩梅するのだ。 これは爺さまの仕事だな。

硬化することも軟化することも劣化することもない。 お顔に塗り込んでもよい、アパッチ族から友好のメールが届くだろう。

プロの競輪選手も使う Brooks は孫が成人式のころになれば使い込まれた渋い風合いが完成するだろう。

そのサドルを成人祝いのロードバイクに (マウンテンバイクでもよいが ‥) 取り付けて贈るのだ。 エンドに打たれた鉄の鋲は錆びた味わいとなっていて、爺さまの評判が(やっと)上がりまっせ。

その際のバイク選定はぜひワシにまかせて戴きたい。 5パーセントでええでよ。

いかん 今回のレビューはサドルではない。 「シューズ カバー」 である。

防風・防寒用の冬のアイテムは色々あるが、靴の防寒は有りそうで少ないのがサイクル シューズ。 このカバーは役に立ったのでレポートしたい。

まず写真をお見せする。

本文は 「長い」 とお叱りを受けた前章の轍を踏まないよう前・後編に分けてご紹介。

写真の説明。

(左) シューズ カバー 内に靴が収まっている状態。 背後のジッパーを開けて靴ごと履くのだがかなり窮屈で、思わずアパッチのような叫び声を上げる。 糾靴というのだろうか。

一度履いたらカバーは脱がずに着けたままにしておいて、靴本体に直接足を抜き差しする方法を練習中なのですが、バックルの締め・緩めをどうしたものか 新製品には悩まされます。

こーゆーのを 抜き差しならない状況 といいます。 中国語では 抜不入不我困惑至極といいますかな。

靴によって異なるだろうが、足先部に空間があって膨らんで見える。 ここにホカロンの小を入れることは可能だが熱くなっても簡単には取りだせない。

なんだかんだ言っているが、素材がネオプレン+フリースなのでその暖ったかいこと。 遠目には冬専用のオーダーブーツに見え、物欲も満足。 問題は抜き差し。

(中) 靴の底側はこんな感じ、乱暴に歩くと破れそう。 つま先側中央に見える金具がペダルと結合する 「クリート」 。 このクリートはシマノのオフロード ペダルにも対応する。

ロードレース専用に特化したクリートではトイレのタイル床で滑るので歩くのは難しい。 みなさんロボット歩きで ソロソロ カチャカチャ 歩む。

おしぐれさんは還暦を期に ”歩ける” タイプのクリートとゴム底の靴に替えた。 まことに正しいシニアの選択である。

(右) カバー背部のジッパーは最大不満。 レバー ロック機構のない普通のパジャマのパンツ用ジッパーみたいな代物ではいつの間にか開いて下がってくる。

パジャマ パンツなら開いていたほうが何かと好都合だが、シューズ カバーはそうではならん。 絶対にならん。

手前にウインド ブレーカーを置いて大写しの写真を撮っているのは、同じような素材の生地使用・原産国も同じ中国ながらこちらのジッパーにはしっかりしたレバー ロック機構が付いている。

アディダスのマーク入りとなれば手を抜けなかったよい例だ。 この写真は拡大ができます。

シューズ カバーは国内の販売業者が中国の縫製工場で生産してもらって輸入したものだが、日本からの指示が行き渡らないうちの生産開始分だったのかも知れない。

このままではダメだから自分で対策しようと思うが、はて 妙案は?

販売者がこのレビューを読んだら急いで対策済みの代替品を送って来るだろうと、おしぐれさんの妙案とはそーゆー方向性なんですかな。

後編につづく

現在のレビュー王ランク

楽天 : 前頭 XX 枚目 前頭筆頭まであと何人抜きかは不明ながら岡場所では逸ノ城を凌ぐとと囁かれ、その気になっている。

Amazon : レビュー数45、お役立ちクリック数91(63.6%)、ベストレビューアー 賞にはまだ遠い16,749位。

Yahoo : レビューを読んで購入を決めたひと 0人、ポイントつかず。

係りA : 「あんたねえ レビューの文章がめちゃ長いんよ、フレームをはみ出しているやんけ。 おまけに地方不詳の変な訛りのまま書き文にするのんは でえーりゃーいかんでよ。

違反告発のクリック数ならあんた1位やで。 そやけん掲載見合わせなんよー」

レヴュア : 「やかんしー! わしの支払いはいつも一括払いの手数料なしやでオメら、商売になんらんとわしを外そうと思うとるのやろ。

わしはのー か細い年金口座からリボ払いでパーツをグレードアップしておるシニアライダーたちの声なき声を代弁して正直な使用感を書いておるのや。

わしかて買い物の失敗はぎょうさんある。 そやけんど ロード脇の鬼怒川に投げ捨てる訳にはいかねえだんべや、そーだっぺー。 じゃけん 小さく分解してゴミの日に少しずつ出しとるだよ。

そやからそーゆー役立たず品の情報を一刻も早く年金さんたちに報告して、同じ過ちをしでかさねーようにしてるだよ。

わかったら感謝状にスペシャル3倍ポイントを付けて偏執長があいさつに来んかい べらぼーめー」

係りA : 「削除ー。 職権により上の行を消去するー。 大事な広告主様を 役立たず品の 投げ売り王の 恥知らず とは何事じゃあー」

レビュア : 「わし、そんなこと言ったかいな?

ふん オメらには頼まん。 オメら知らんだろーが わしのバックにはのう、 ダンカラ マフィアっちゅうワールドワイドのレビュー シンジケートがあるだよ。

あとで泣きついて来たってもなや ダンカラの盟主さまがお許しにならわい。 どーじゃー 座りしょんべん洩らしたかあー べらぼーめー」

係りA : 「あのぉー ダンカラ マフィアってなんですの?」

レビュア : 「知らんのんか モノ知らず者め。 ルシアンダンスとカラオケの血盟団のことだがや。

北の大地のムネオーネ会長をゴッドファーザーに戴くハチリア島生まれの非情の組織じゃ。 若頭は北島屋のサブローネ親分さんじゃ。

あに! ハチリアを知らんのけ? おまんら破恥のもん、いや無知のもんには無理もないのー。 ハチリアは知床の沖合八里に浮かぶ美しい島じゃったが今は他国の管理下にある。

じゃけん わしらは島を返してもらうんじゃ。

ダンスとカラオケという友好の平和的手段でなや。

教えてやろうかい。 シンジケートの関東中部地域はなや、あの有名な団塊屋さまが取り仕切っておりなさるんじゃ。

どーだ ダンカラ マフィアの壮大なでほらくの気合いにびっくらたまげたかあー べらぼーめー」

<最新レビュー>

カテゴリー なくても特に困ることはないのだが、使えばライバルに衝撃の走る分野のクラス1位候補。 こーゆーモノが好きなご仁は意外にも多い。

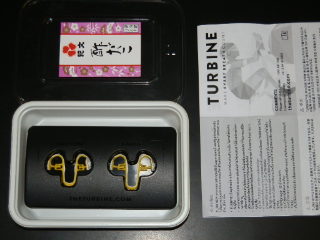

商品名 「Turbine」 タービン、 スポーツ用品 : 鼻孔内に装着して鼻腔拡張・鼻呼吸を高める補助具、アジア地域新発売につきラージ&ミデアムサイズ各1個入り トライアルキット。

原産国 オランダ 短い日本語説明書付き、ただしよく解からない。 されどこーゆー挿入系のナニは説明いらないのが万国共通。

買価 1,236円 税 送料込み。

ショップ 非掲載。

レビュー本文

大量酸素消費系アスリートにとって鼻呼吸は大切な要素ですな。 間違いないでしょう。

口呼吸では吸気中の湿度と温度を程良く塩梅できません。 山登りの極限状況のなかで心肺機能を鼻呼吸で守る効果もさることながら、ゴールが近づくにつれ数を増すカメラの放列の前を口パクしながら一杯いっぱいで走り抜ける訳には参らんでしょーや。

アスリートは凛々しい横顔がイノチなんや。

口パクは死にかけの最後の一呼吸。 高倉 健さんに斬られた仇役の大黒屋、あの悪あがきがそーですな。

勧善懲悪の日本映画では、腹黒の大黒屋は凛々しくあってはならんのです。

鼻腔拡張器使用の主役が凛々しいかどうか疑問だ、という一部関係者の主張は主観の問題ですから本編では度外視で進めます。

鼻丘の外側からプラ板入りのテープを貼って鼻翼を引き拡げ、呼吸効率の向上を図って体内の血中酸素量を増やすことは医学的にもかなっていますね。 この十数年で一般化しました。

一般に東洋人の鼻の穴は欧州人のそれより小さいので自転車での山登りの高負荷時には空気の絶対量が不足しやすい。

そこで口呼吸も参加してなんとか補正しようとするのですが、ビジュアル的によろしくない。 日本古武士は切腹に際しても口は真一文字であったでしょうがや。

鼻穴の唯一の例外は前章でノースレールアイランド(株) (仮称) の重役会議の祭に登場していただいた北島屋会長のサブローネ親分くらいのもんです。

あのお方の鼻穴はアザラシ級ですけんね、鼻づまりなどは起こさんのですわ。

あに! 親分でもトドには負けるってかいな? そらー 当たり前や。 トドの鼻が詰まったらこの世の終りやんけ、トドのつまりちゅうてなあ。

アジアン人の鼻の穴が小さいのは ”始め人間” を作った東洋担当の神さまの失策ではなく、何十世紀を経て欧州から東洋の台湾とマレーシアに自転車生産工場が大挙移転して、結果日本に自転車ブームなどいう超高酸素運動が流行ると予測しなかっただけなのだ。

自転車は、発明したレオン・ド・ヴィンチのいう通り欧州人の骨格と鼻孔径を基に設計されている。

この最初の設計値は神の絶対値だから勝手に変えられない。 よって現代世界の自転車は細部寸法が同一値で、工業互換性のかがみと言われて200年経過したが今でもかがみのままだ。

一方東洋人の骨格は田んぼで短角黒毛水牛の背に跨ったとき、足で水牛の耳の後ろを蹴って進む方向を指示するのに最適な寸法で設計されている。

嘘だと思うならタイやミャンマーの田舎に行ってごらんなさいましな、東洋人が欧州規格の自転車でツールに挑むのは間違いだ。 と気づくはず。

その欧州人骨格と鼻穴をもってしてもツールのアルプス越えには鼻腔拡張テープが必須になるほど自転車というものは大量の酸素を消費する。

ツールの時期に大勢の選手が鼻穴をかっ拡げて急峻な坂を登るアルプスでは、酸素が薄くなって炭酸ガス濃度が若干増えるといわれるほどだ。

だがそれを地球温暖化の元だなどという者はいない。 自転車はユーロ伝統の国技だからだ。

日本のお相撲も巨体だから発熱量が高いが、日本で関取をデブとは言わないのと同じ尊敬の論理である。

おしぐれさんがツールの法則を知らずに自転車を始めた40年前の日本には鼻腔拡張テープなどなかった。

そーゆー補助具の使用は日本武士道として邪である。 という考え方が日本中に満ち満ちしていたからだ。

その根本は宮本武蔵が 「五輪の書」 という諸作法の本を書いたからだが、彼だって若いころは邪道のむちゃくちゃ流タケゾーと呼ばれていたのではなかったか。

武蔵がこの本を書いた本音は、相手を作法で縛っておいて諸法無用の二刀流を駆使して背後から刺し殺し、「勝てば正義じゃー」 と吠えたタケゾー精神の擁護に他ならない。 と天邪鬼は考える。

それはそれでいいだろう。 自転車界ではわざとミスシフトして相手を先行させ、背中に着いて風除けにする戦法は常道となっている。

おしぐれさんの鼻は同胞日本人のなかでは極めて稀な上品かつノーブル高貴な形状なのだが、それゆえF4ファントムみたいな巨大なエアインテークを持つツールの仮想敵にかないっこなかった。

そのころすでに鼻呼吸の大切さを認識していた同年代の日本陸上アスリートたちは、まだ数少ない輸入品のノーズエクスパンダを使っていたがそれはとても高価だった。

当時は1ドルが360円もしていて、終戦後からずーと固定だった。

鼻翼に穴を開けて金のピアスを通す習俗は南アジアからインド以西にまで普遍に見られる。

暖地に限らず寒冷な中国北部やチベット山地でも見られ、民衆にはなんの違和感もない。 おもに女性が左側鼻翼にだけ金のピアスまたは金の輪を通している。

ときどき指でつまんで金の輪を回し、癒着したり穴が狭くならないようにしている姿はとてもチャーミングである。

酸素取り込みのための穴ならば鼻翼の左右に開ける発想になろうからこれは宗教としか理解がつかない。

古来日本にはない習俗なので、もの知り顔で解説などする愚は避けるべきだが、

続く戦乱のなかで子供を抱いて逃げる際、食糧医薬と交換するには金がよいと代々の母親は娘が生まれると鼻に付けてけてやったものかも知れない。

鼻中隔に穴を開けて、鼻の中央に大き目の輪を通すのはさらに西に進んだアフリカ大陸の方に多い。

大切な家畜の牛にも一族の刻印を打った輪を同じように入れて一緒に暮らしているところをみると、鼻の穴は崇高な宗教行為に違いない。

おしぐれさんが当時うろうろしていた八王子アメ横で手に入れたノーズエクスパンダは、ベトナム戦地に赴く米兵士に支給される 「ファットマン」 。

サバイバルキットとしてUSアーミー正規装備品のなかに含まれていたそれは、ジャングルとデルタでの戦闘で負傷し仲間とはぐれたときの生き残り用だから超ヘビーな一品であった。

「生死の局地でもしも地雷を踏んだなら、コレを使って鼻の穴をおっ拡げ出来得る限りの酸素を体内に取り込みデルタに浮いて信号弾を撃て。

GPSが信号を受けたなら、5分以内に大統領のジェット コブラが必ず救出に行くと約束する。 それまで決して呼吸を止めずに待つんだ」

リンドン・B・ジョンソンはそう言って米大統領に就任し、ジョン・F・ケネディがフランスより引き継いだあと膠着状態だったベトナム内戦への介入を本格化させた。

いわゆる北爆である。

米兵の多くを占める黒人兵は呼吸効率が人類最高なので 「ファットマン」 など要らない。

ジッポーのオイルライターとホウレン草の缶詰さえあれば、彼らは敵をせん滅した後の泥河を渡って生還できる可能性が白人兵より1%高い。

ジャングルが深いほど、デルタの泥が重いほど彼らの血には遠い父祖の国のDNAがよみがえるのである。

立川基地からC30輸送機 キャリーボーイ で出発する前夜、外出を許された彼らはゲート前大通の向いにあった〇丹デパート裏の路地の暗がりに立っている闇の買人にソレを売った。

日本円の現金はすべて五百円紙幣で統一され無造作に束ねて輪ゴムで留めたソレは、路上に落としても音を立てることはなかった。

Gパンの尻ポケットに輪ゴム束をねじ込んだ彼らは、砲弾音の響かない最後の一夜を立川の遊興街に消えて行った。

係りB : 「あのぉー 先生。 そろそろ商品レヴューに取りかかっていただきませんと ‥ 」

レビュア : 「やかんしー ! 終戦前夜の歴史的背景から書かならんば最近のへなちょこ読者は分らんのんじゃ。

これを書くんはのー 戦後闇市派の雄たる 高倉 健 さんの背中を見て育ったわしら団塊1回生の責務なんじゃー。

わしらは先の大戦は知らんがベトナム戦争は見た。 ただし対岸からやった。 わしはのう 弾の届かん対岸にいたことを恥じておるんじゃー。 悪いかー」

おしぐれさんが初めてソレをおのれの鼻に貼ったころの世の中は、保守本流の流れの中に身をおかないと異端者と呼ばれた時代。

肉体を加工して好成績を得ても、それは邪道の卑怯者とののしられたのである。

この考え方は宮本武蔵を敗戦疲弊の日本に迎合するようリメークして新しい日本型英雄に書き替えてしまった吉川英治の責任が大きい。

鼻孔を拡げるテープが肉体の加工に当るのか。 ならば見えないようにマッチ棒を折って鼻の穴に押し込んだのは卑怯か。

ジョーン・バイズが反戦の歌を歌うのは反国行為か。

マリリン・モンローが豊胸術を受けたのは米国の恥か。

そんなことはあるまい。

祖国にはマリリンが胸を開いて待っている。 その一念でロッキード・ムスタング 2 戦闘機やグラマン双胴爆撃機ツイン・バードのボディにモンローのヌード絵を描いた整備兵は罰を受けなかった。 そればかりか兵士の士気を高めた功績で勲章を授かっている。

係りB : 「あんのぉー 先生。 わたしー そろそろ帰りますけどぉー」

レビュア : 「なんだとー この軟弱者めがー。 わしが心血を注いで書いておるレビューはどうするんじゃ。 勲章はどうなるんじゃー」

写真でお見せしているのがくだんの 「Turbine」 。

小ぶりな形状の左側がミデアムサイズ。 おしぐれさんはこれ。

試しに右側のラージサイズも挿入してみました。 牛が鼻輪で引っ張られて行くときの気持ちがよーく わかりました。

この写真はクリックで拡大表示できます。 よーく洗ってから写真を撮りました、そちら様のサーバーが汚染されることはないと存じます。

写真 (中) メール便で送られて来たときのパッケージと装着法の説明文。 欧州臭の漂うイラストです。

(右) はおしぐれさんが携帯容器として再利用している 「紀文 酢だこ」 のプラ箱と説明文の表側。 ライダーの絵が描かれていることからも自転車専用であることがわかる。

新製品 「Turbine」 は鼻に貼るのではなく鼻穴に差しこんで鼻孔を拡げる発想。 ありそうでこれまでなかったのは内装することでの危険性だった。

係りB : 「そらーそーですなあ 先生。

マッチ棒鼻に突っ込んで全力の逃げをかましてる最中にやで、体温が燐(リン)の発火温度まで上昇したら、

(日本のマッチには使われないが白リンの発火は40℃といわれる) 文字通りの 「炎のランナー」 でございますなあ」

レビュア : 「おまん ずいぶん分ってきたやんけ。 わしふうのものの見方が身に付いたようだな。 えらいぞー」

内装式鼻腔拡張装具 「Turbine 」 、鼻に装着して50kmほど走ってみました。

ちなみに素材にリン系は使っておりません、医療用プラスチックという安全な材料で出来ておるのだそうです。

<以下に使用感>

鼻の外側に貼るテープがうまい位置に貼れたときと同じくらいの通気を感じます。

走行中のパフォーマンス向上が確認できたような気がいたしますのでご報告させていただきます。

何ワットの出力増となったかとか、そーゆー計測値はありません。 ワット計がないものですから。 そのよーな高精度測定はメーカーチームでやってください。

わたくしのよーなプライベーターの唯一の計器である CAT EYE 社製の心拍計による高負荷ゾーンもがき中の印象では、

「呼吸が楽になっているのかなー でもやっぱり登りは苦しいなー。 すれ違うヤツがわしの鼻みて笑うしー」

あに! そんなレビューがあるかってかいね?

えろー すんまへん それしか分らんかったとです。 その代わりと言ってはなんやけど、「その他のレビュー」 ならなんぼでも書けまっせ。

<その他のレビュー>

1 装着の仕方にちこっとコツがあり。

鼻穴に入れるとき一気に押し込もうとすると抵抗感と骨材がフニュっと曲がる感触がある。

本体をペロリと舐めておいて滑らせるように挿入する。 このとき顔を左右に振り、イヤイヤしながらクイッと押すと何故かスッポンと進んで手を放しても取れない位置に収まる。

スッポン感を得られるサイズがベストサイズ。 アジアン人にはミデアムが良さそう。

もしもし ダンナ。 これアダルト系グッズのレポートやおましまへんでえ。 頼んますよダンナ。

2 途中でコンビニに立ち寄るとき。

女性やカッコマンなら外してからの入店がよいでしょう。

外した Turbine を自転車のサドルの上などに放置してはなりません。 友人Cさんは 「カラスに持って行かれた」 と嘆いておりました。

あの黄色い外観と女性生殖器の小型模型みたいな形状が殻を割ったカタツムリの身に見えたのでしょうね。

Cさんは見事な造形だと大変感心しており、また買うまでの間おしぐれさんのラージサイズを借りて入れています。 返して欲しくはないけどねえ。

おしぐれさんは鼻に着けたままコンビニの自動ドアを入る。 監視カメラのレンズををチラリ見てからトイレへ進み、鏡の前で外して鼻穴の状況を確認する。 そのあと水ですすぎ洗いをして携帯容器に収納し、背中のポケットに入れる。

トイレから出たら再度監視カメラをチラリ見る。 容貌の変容をカメラに登録して後日コンビニ強盗嫌疑がかからないように予防しておくのがアスリートの知恵である。 ヘルメットを取るのも同様の見地から。

容器は商品が送られて来たときに入っていたケースでは不可。 どーも欧州製の収納プラ容器は簡素化すぎていけません。

店内にやや太めの奥様がうるさいガキを連れて入店なさり、さらには一か所に立ち止まっていらっしゃるとき、狭くなった商品棚の間をすり抜けただけで潰れます。

なのに欧州プラ容器は商品本体を取り出す際、折り込み箇所が多くて硬くて指先を切る。

海外通販で届いたパーツの梱包を解き、内部の透明容器を開けるときには皮手をしてから始めないと危ないこと多しです。

あーゆーパッケージング感覚というものはわしらアジアンには分らん。 ユーロンは指先も肉食系の爪で装甲されているんでしょうかねえ。

おしぐれさん自作の携帯容器というのが写真 (右) です。 コンビニで買った 「紀文の酢だこ」 です。

どこにも鋭角がなくフタはピッタリ閉まって汗など通さない、そして外すときにはポンと軽く良い音とともに微かに酢の香りが漂い出て精神を覚醒する。

ユーロンは和音の響き香りなどというものには無関心なのかも知れないが、日本武士道ではたしなみの重要素である。 兜に白檀の香を炊き込めながら辞世の句など一筆参らせるのである。

それは、ポリシーなきおしぐれさんのような へたれ であっても よーく 解かるのだ。

さて 「紀文の酢だこ」、 中味は食べてしまってもプラ箱容器を捨ててはいけない。

この小物入れとして最適サイズの箱は全体で柔構造なので背中に入れていて違和感がない。 万一の転倒落車時にはほど良い緩衝材となる。 落ちるときには猫のように身をひるがえして背中から落ちるのだ。

おしぐれさんは若くてカラダの柔らかかった40年前に芝生の上で落車の受け身作法をみっちり修行したから大丈夫。

今でも出来るかどうかの確認は、危ないからしないことにしている。

この容器に 「Turbine」 のほかコンビニのプリペイドカードと緊急連絡先を書いた臓器提供承諾書と健康保険証も入れて出掛けます。

臓器提供は 「する」 に〇をしています。 そのほうが救急隊の取扱いが丁寧だったと友人Cさんが言っていました。

あのひと一度生き返っているのです。 臓器ドナーとしては裏切り者といわねばなりません。

3 冬場の注意

暖期でも体調と空気湿度によっては走行中に鼻水が大量に流れ出るときがありますね。

自転車用グローブはよく出来ていて、親指の甲にあたる部分にタオル地の鼻拭き布が縫い込まれている。 自転車乗りは手袋で鼻水をゴシゴシ拭いても奥さまから叱られることはないのだ。

とはいっても乾いた鼻水でテカテカになった手袋を子供とはいえ孫娘の洗濯ものと一緒に洗う愚行は避けたい。 まな孫娘に嫌われる最大の要因である。

あのお猿のケツのようなパッドの付いたパンツもしかり。

そういえば手袋の手のひら側も動物系ですねえ。 ハンドルを握ったときに強く接触する部分にパッドが仕込まれていているのは当然としても普段は何処にも触らない横の部分、空手チョップのときしか使わない小指の下から手首までの距離にも厚い皮が二重に縫い込まれている。

ここは落車して地面をスリップして行くとき、路面に擦りつけてブレーキを掛けるためのものなのです。

夏用でさえ木登り尾長猿の手のひらの肉球みたいな手袋です。 ですから厳寒期用といったらもうマウンテンゴリラかヒマラヤン雪男さんの手のようで、そのままホラー映画に出演可です。

さて、光る鼻汁のうえにロードの土埃が付着した渾身まみれのグローブを、黙ったままゆっくりと脱ぐ男の肩越しにオレンジ色の夕陽が射しかかる一瞬の逆光のさまは一幅の蒔絵のように美しい。

このシーンは高倉 健さんに演じて欲しかった。

健さん亡きあとは自分でやるしかないだろう。 他にいるか? ケビン・コスナーに演じきれると思うか?

名作シナリオの演出を自作自演するためにロードマンはひとり今日も荒野をめざすのであった。

んでもって、「Turbine」 を鼻穴に挿入したままの走行中、鼻水が大量に流れてきて鼻先から滴る場合どうするか。

このことはぜひ事前に承知してから走行を開始していただきたい。 ここが本レビューのキモとなろう。

それは、ハンドルから手を離すことなく顔を横方向にフッと振るだけでよいのだ。 早朝の鼻汁は比較的粘度が低いからそれだけでカラダ中から集められた病原菌の粘性体はTurbine先端から千切れて後方に飛んでゆく。

それでおしまい。 手袋を汚すことなく鼻汁を吹っ切れるのである。 先端のU字形のところにうまい具合に鼻汁が集まってくるのだ。

これは凄い発見であった。 おそらく開発メーカーもこの副効果には気づいていないのではないか。 拭く効果 なーんちゃって。

後続車には迷惑であろう、背後に付いて隙を待っている時は前走車のレバー操作の瞬間などを注視している。

鼻を拭くときは手がハンドルから離れるはずなのに、なんの前ぶれもなく鼻汁爆弾が水平に飛んで来る。

時速40kmで2メートルの車間距離だと顔面への直撃は避けられず、その粘着性衝撃は顔からサングラスをもぎ取って行く。

Turbine ライダーはそのときを待っていた。

ヤツが呼吸と視界を失って一瞬たじろいだその時に渾身の逃げアタックをかますのだ。

係りD子 : 「セーンセ うち こんなんイヤやー。 ネバー鼻クソの話しばーっかりやないのー。

こーんなん長ごうてネバーるレビューは送るフォームがないねんよー。 紙に印刷して持って帰ったら鬼の偏執長にドヤされるぅー」

レビュア : 「おおそうか、それはスマンことをした。 わしが直接鬼宛てにメールをかまそうでの 心配せんでもよか。

それより おまん、いつの間に担当を交替したんだい? ケーキでも食べに行こけ?」

係りD子 : 「ウーン センセ 優しなあ うち センセ だあーい好きえー」

レビュア : 「うんうん わしな おなごの係りには優しいんじゃー。 ロードマンの本能なんじゃよー」

係りD子 : 「あーんらぁ セーンセ 本能だなんて 妖しいこと言ったりしてえー。 ここはお寺だったのね?」

レビュア : 「こらー わしは明智光秀かあー。

おお そうじゃった。 たしかにわしは僧侶じゃったが 忘れとったわ。 そろそろ新年も近いで 梵鐘のすす払いなどしょうかのう。 盆と正月で ぼんしょう なーんちゃって。

ああ しゃれか? これはのう わしの信念の誓いなーんじゃよー」

この章 おわり